Ergebnisse

Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Junge Menschen in Deutschland 2024“

Diego Farren, Peter Wetzels, Katrin Brettfeld,

Rebecca Endtricht und Jannik M.K. Fischer

| Die Studie „Junge Menschen in Deutschland“ (JuMiD) ist Bestandteil des Forschungsprojektes MOTRA an der Universität Hamburg, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie dem Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) gefördert wird. Die Studie untersucht, wie Jugendliche und junge Erwachsene die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation in Deutschland wahrnehmen. Im Mittelpunkt stehen Fragen zu Einschätzungen der Probleme und Herausforderungen der heutigen Zeit, was junge Menschen darüber denken und welche Folgerungen sie für sich daraus ableiten. Dazu werden im Abstand von zwei Jahren wiederholte Online-Befragungen in Deutschland durchgeführt, in denen über 3 000 junge Menschen im Alter von 16 bis 21 Jahren zu Wort kommen. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der zweiten Welle dieser Studie vorgestellt, die von April bis Juni 2024 durchgeführt wurde. |

Junge Menschen in Deutschland 2024 – Wer sind die Teilnehmer*innen? 1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 Alle Auswertungen wurden mit gewichteten Daten durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Einwohner*innen Deutschlands im Alter von 16 bis 21 Jahren. Informationen zu Rücklauf und Gewichtungsverfahren finden sich im UHH MOTRA-Forschungsbericht No. 16, der online verfügbar ist unter: https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/professuren/kriminologie/media/uhh-forschungsbericht-16-jumid24.pdf |

Politische Einstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener

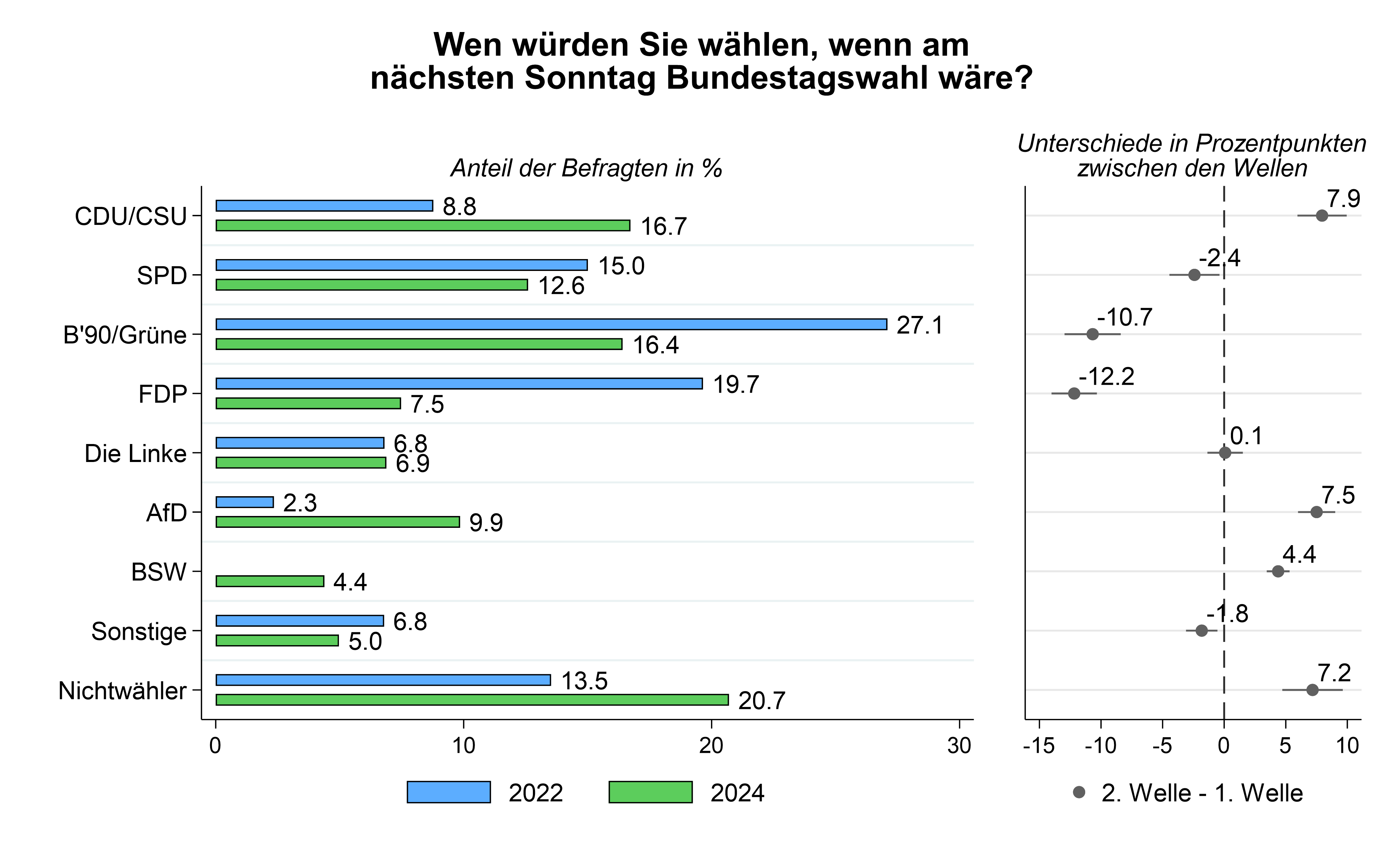

Im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr 2022 hat sich in 2024 der Anteil der Befragten, die bereit wären, eine der aktuellen Regierungsparteien (SPD, B‘90/Grüne und FDP) zu wählen, fast halbiert: von 65% im Jahr 2022 auf 36% im Jahr 2024. Besonders stark sind die Rückgänge für die FDP, deren Rate von 19.7% auf 7.5% gefallen ist. Auch die Grünen haben zwischen den beiden Befragungen mehr als 10 Prozentpunkte verloren. Der Anteil derjenigen, die angeben, sie würden die AfD wählen, hat sich dagegen mehr als vervierfacht, von 2.3% im Jahr 2022 auf 9.9% im Jahr 2024. Auch die CDU/CSU hat unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 2022 und 2024 deutlich an Popularität gewonnen, ihr Anteil stieg von 8.8% auf 16.7%. Der Anteil der Nichtwähler*innen ist ebenfalls von 13.5% auf 20.7% stark gestiegen. Die neu gegründete Partei BSW würden 4.4% der Befragten wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

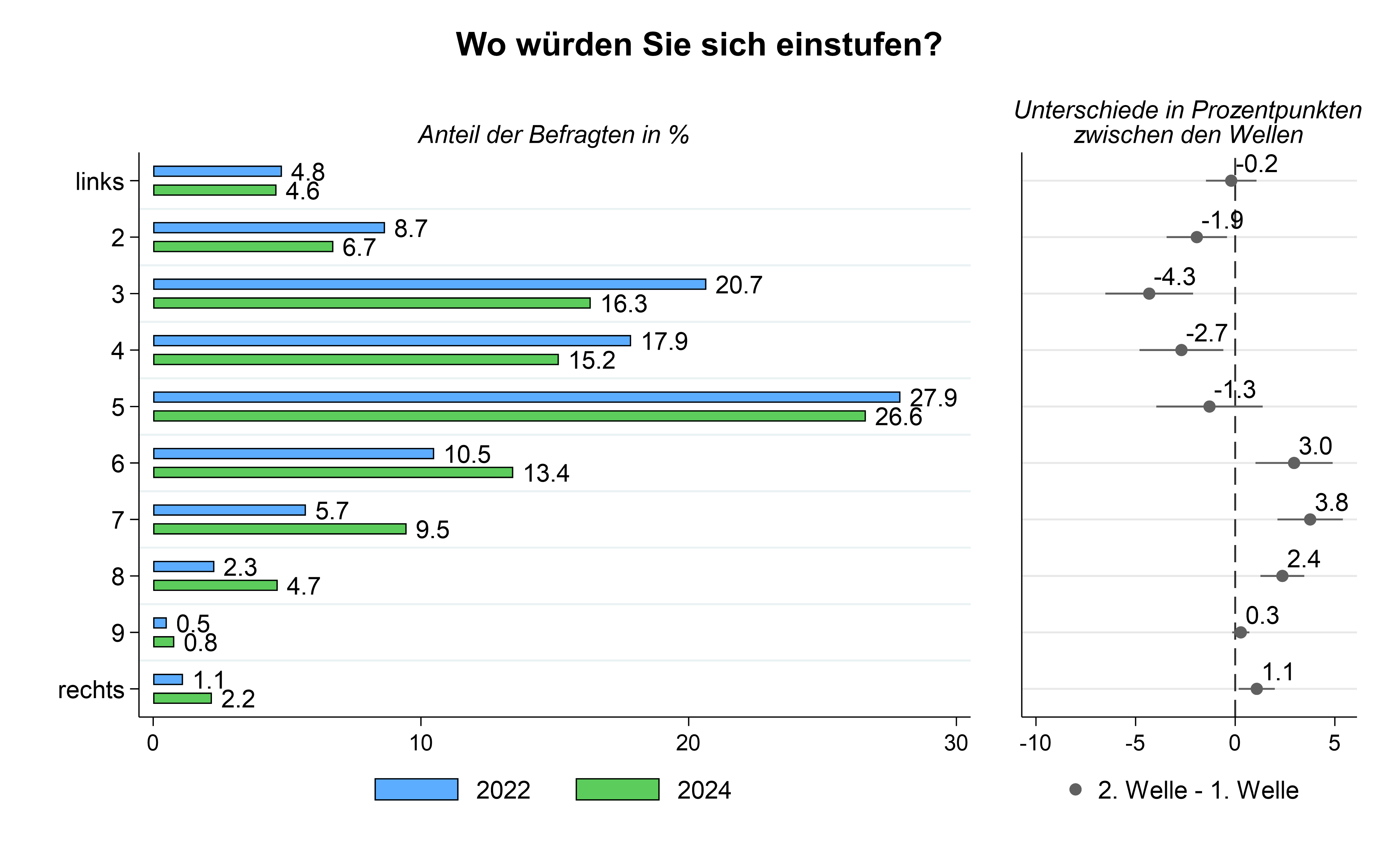

Die Befragten wurden auch gebeten, sich politisch auf einer Skala von 1 bis 10 einzuordnen, wobei 1 ganz links und 10 ganz rechts bedeutet. 40.0% der Befragten ordnen sich in der Mitte (Werte 5 und 6) ein, weitere 42.8 % links von der Mitte (Werte zwischen 1 und 4) und 17.2% rechts von der Mitte (Werte zwischen 7 und 10). Die Daten zeigen insgesamt eine deutliche Verschiebung nach rechts. Im Jahr 2022 stuften sich nur 9.6% der Befragten rechts von der Mitte ein, also 7.6 Prozentpunkte weniger, als das aktuell im Jahr 2024 zu beobachten ist. Beim maximalen Wert von 10, der für ganz rechts steht, hat sich der Anteil der Befragten zwischen 2022 und 2024 – auf niedrigem Niveau - verdoppelt (von 1.1% in 2022 auf 2.2% in 2024).

Sorgen angesichts aktueller politischer Konflikte und gesellschaftlicher Herausforderungen

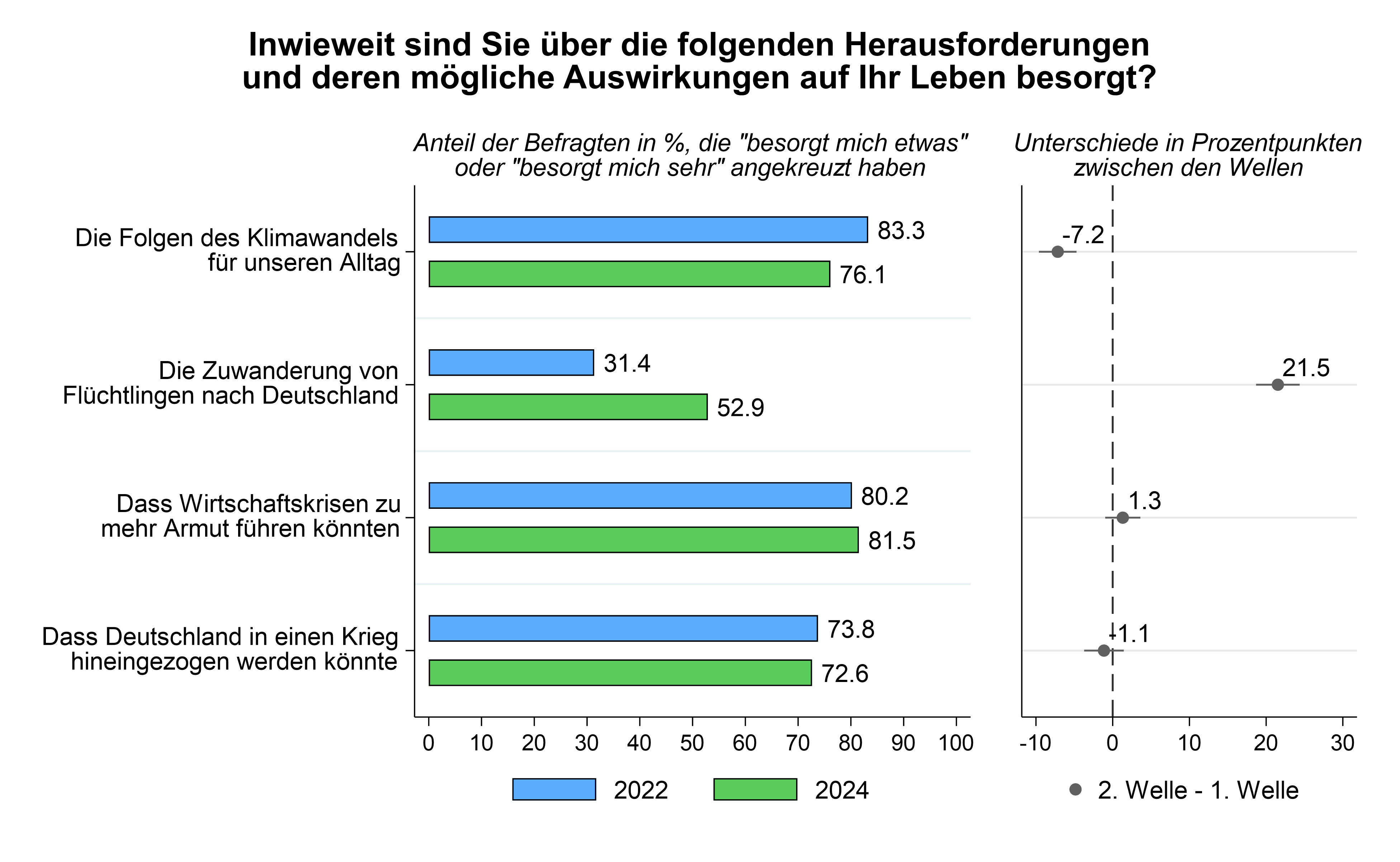

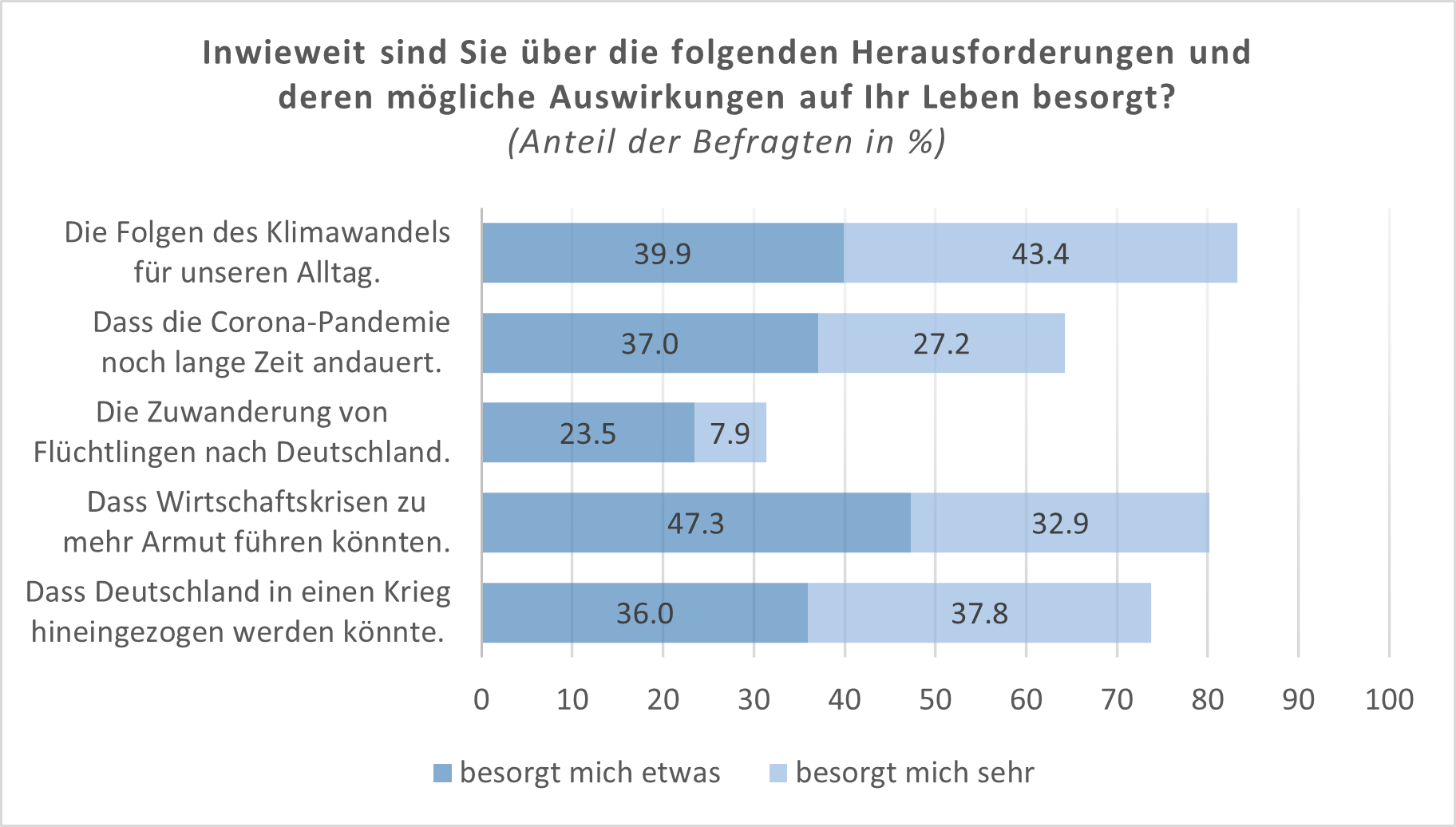

Die in der Befragung thematisierten gesellschaftlichen Krisen, nationalen und internationalen Konflikte sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen bereiten den meisten jungen Menschen im Jahr 2024 erhebliche Sorgen. Dies gilt insbesondere für die Themen Klimawandel (76.1%), Wirtschaftskrisen (81.5%) und Kriege (72.6%). Im Vergleich zum Jahr 2022 sind die Besorgnisse über Wirtschaftskrisen und Kriege im Jahr 2024 unverändert hoch. Beim Thema Klimawandel sind die Sorgen junger Menschen trotz aller klimabedingten Katastrophen, die sich inzwischen weltweit ereignet haben - auf weiterhin hohem Niveau - leicht rückläufig. Ob sich hier ein sich fortsetzender Trend andeutet, ist jedoch noch offen. Ein solcher wäre dann durchaus problematisch, wenn damit verbunden auch die Bereitschaft der jungen Menschen sinken sollte, sich für den Schutz der Umwelt zu engagieren und entsprechende politische Maßnahmen zu unterstützen.

Besonders auffällig ist die Zunahme der Sorgen, die junge Menschen mit der Zuwanderung von Flüchtlingen verbinden. Auch wenn der Anteil derer, die diesbezüglich „sehr besorgt“ sind, im Vergleich zu den anderen Themen hier am geringsten ausfällt, ist die Steigerung um insgesamt mehr als 21 Prozentpunkte zwischen 2022 und 2024 ganz erheblich. Das führt dazu, dass im Jahr 2024 mehr als die Hälfte der jungen Menschen (52.9%) über die Auswirkungen von Flucht und Migration auf ihr eigenes Leben besorgt sind.

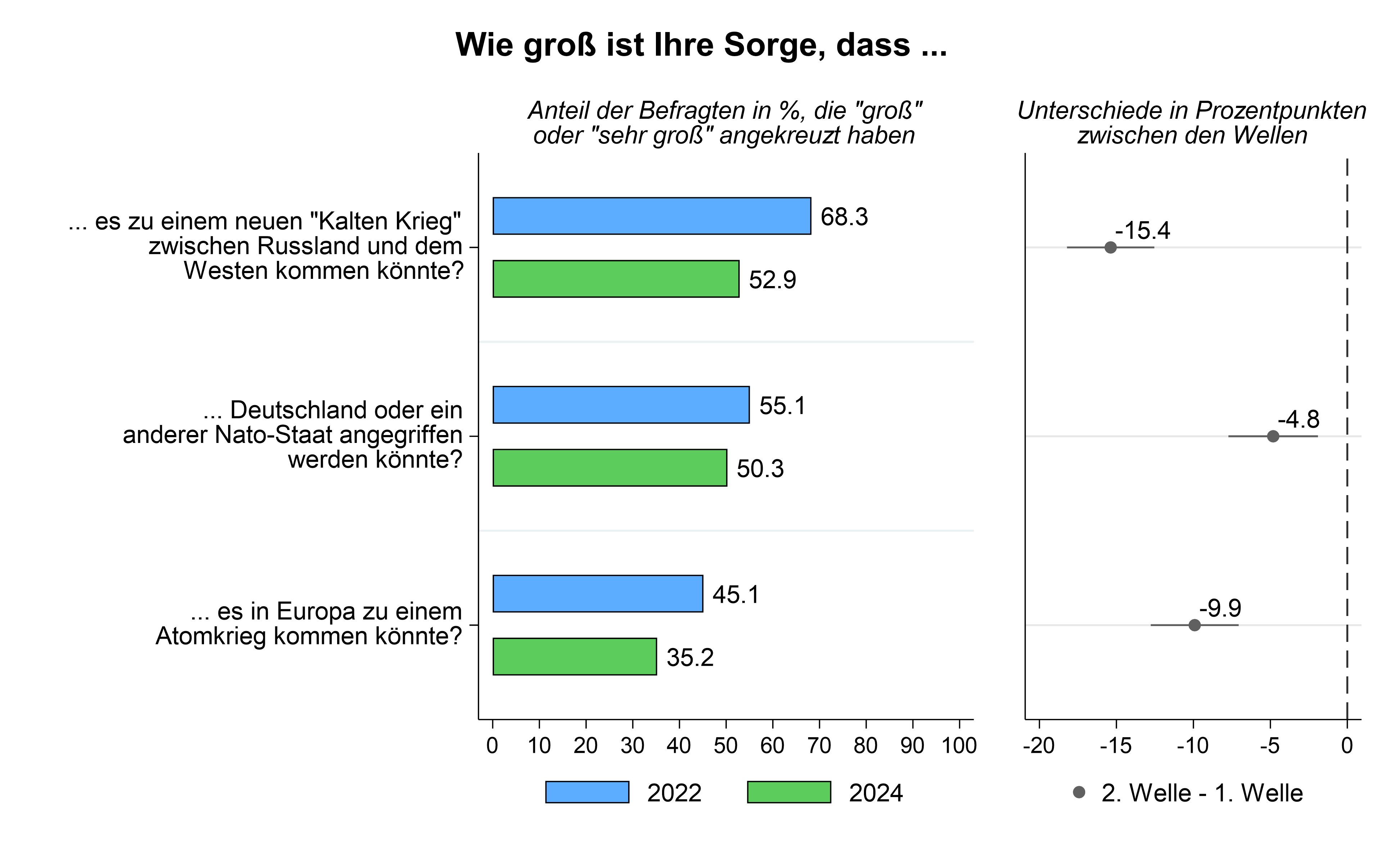

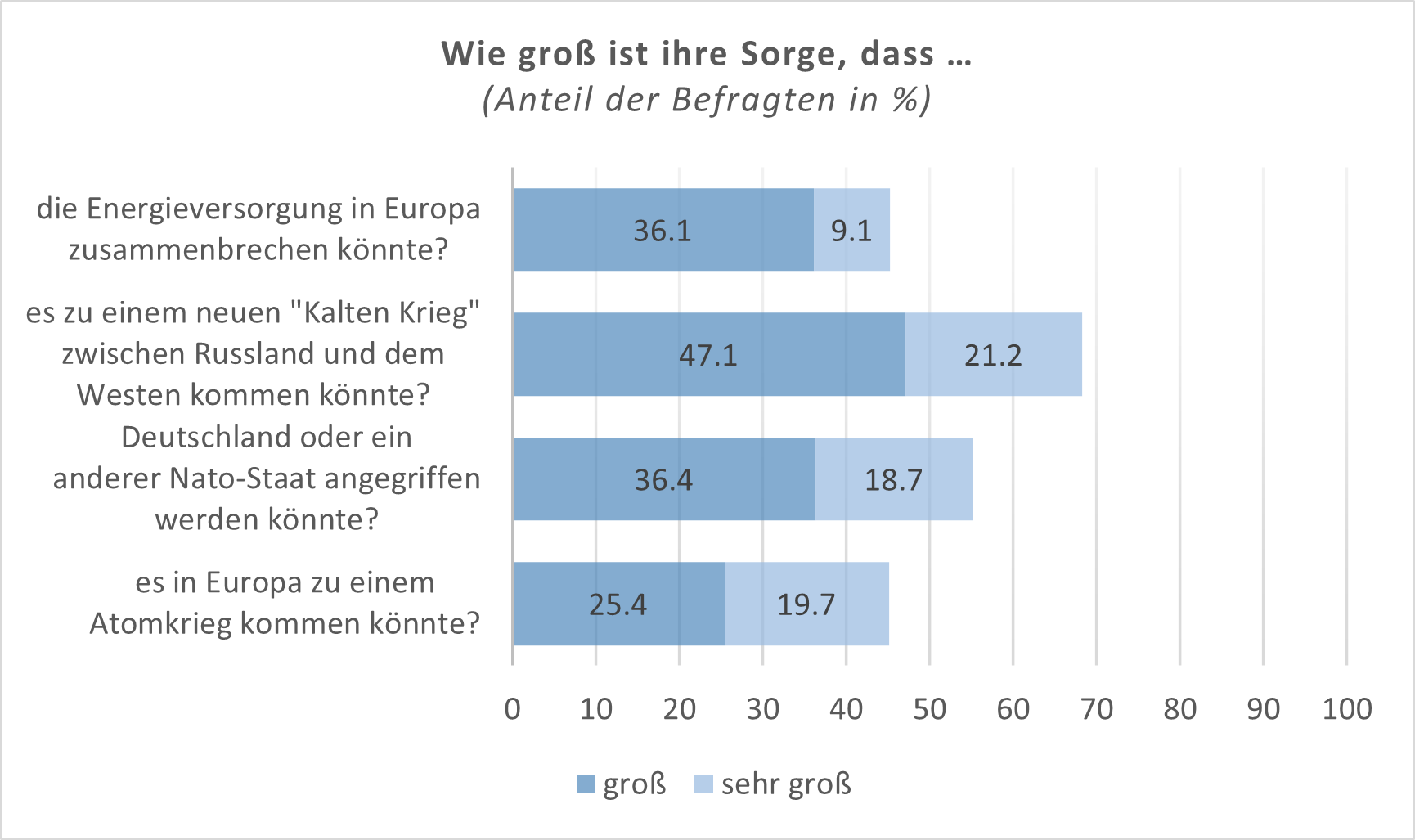

Speziell zum Krieg in der Ukraine wurden weitere ergänzende Fragen gestellt. Dieser Krieg beunruhigt Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland nach wie vor in hohem Maße. Jeweils etwa die Hälfte der Befragten macht sich „große“ bis „sehr große“ Sorgen, dass dieser Krieg zu einem neuen „Kalten Krieg“ werden könnte (52.9%) und dass ein NATO-Staat angegriffen werden könnte (50.3%). „Große“ oder „sehr große“ Sorgen vor einem Atomkrieg in Europa äußert rund ein Drittel der Befragten (35.2%).

Die mit dem Krieg in der Ukraine verbundenen Sorgen sind zwar insgesamt recht hoch, haben aber in den letzten zwei Jahren abgenommen. So ist die Angst vor einem „Kalten Krieg“ in der Zwischenzeit um 15 Prozentpunkte zurückgegangen, die Angst vor einem Atomkrieg in Europa um rund 10 Prozentpunkte und die Angst vor einem Angriff auf einen NATO-Staat ist um rund 5 Prozentpunkte gefallen, was durchaus auf mögliche Gewöhnungseffekte bei einem Teil der jungen Menschen zurückzuführen sein könnte. Gleichwohl sind auf die Ukraine bezogen Ängste vor Krieg und Kriegsfolgen nach wie vor weit verbreitet.

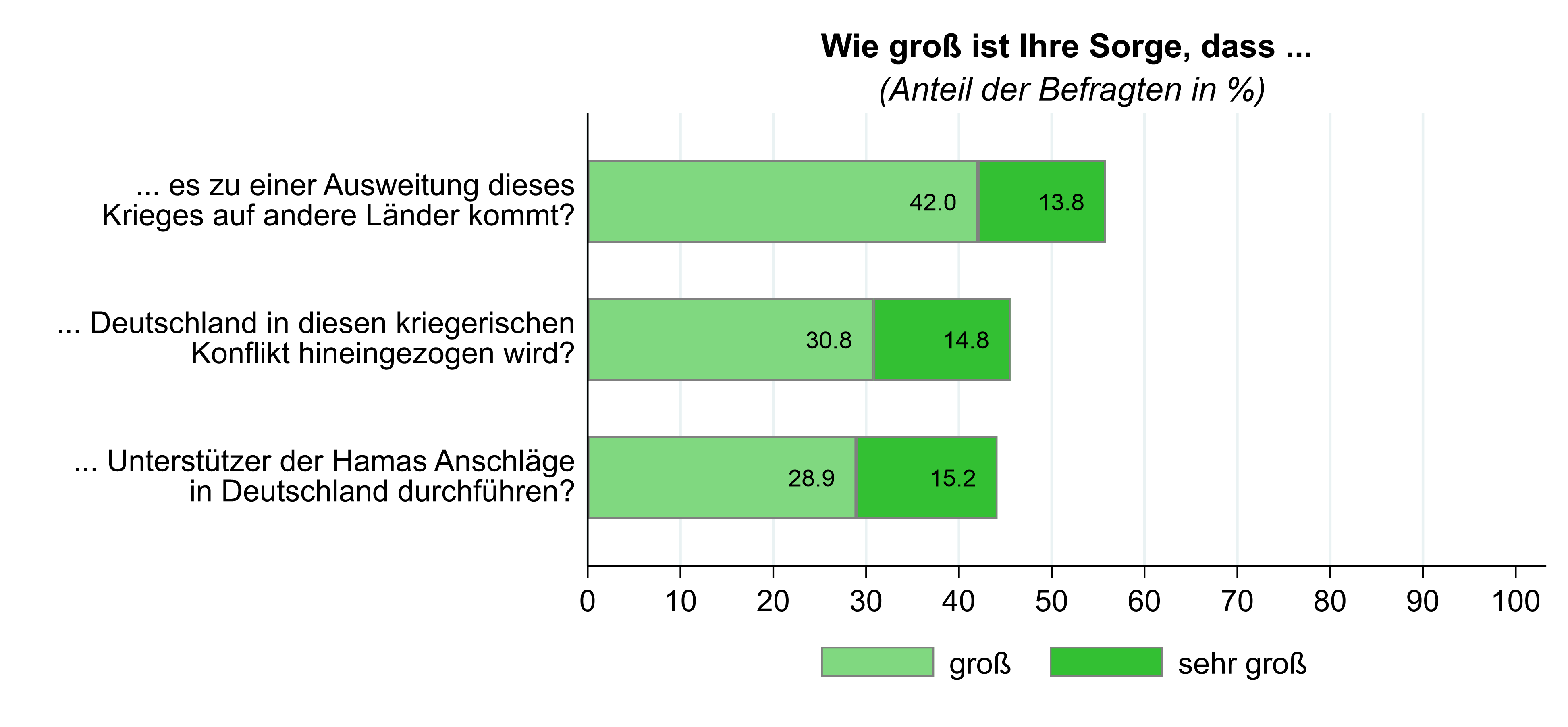

Zwischen der ersten und der zweiten Welle der JuMiD-Befragung ereignete sich auch die massive Eskalation der Konflikte im Nahen Osten, insbesondere der Krieg in Gaza im Gefolge des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel. In der Erhebung im Jahr 2024 wurde auch dieses Thema aufgegriffen.

Die Mehrheit der Befragten jungen Menschen macht sich „große“ bis „sehr große“ Sorgen, dass sich dieser Krieg ausweiten könnte (55.8%). Ein erheblicher Anteil der Befragten befürchtet auch, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte (45.6%) und dass es in Deutschland zu Anschlägen durch Unterstützer der Hamas kommen könnte (44.2%).

In der nahen Zukunft erwartete Einschränkungen wegen Wirtschaftskrise und Inflation

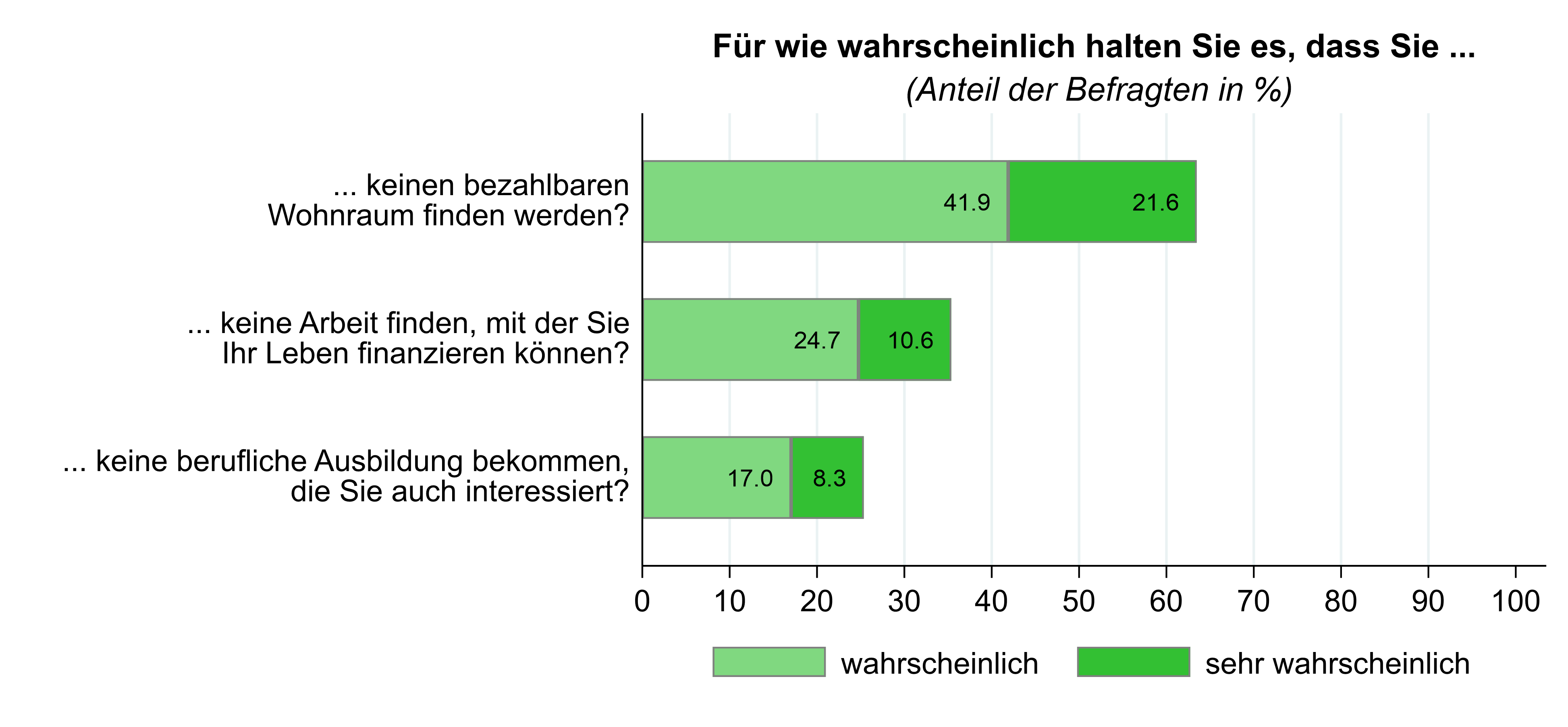

Angesichts der erheblichen Zunahme der Inflation und der damit verbundenen wirtschaftlichen Krise in den vergangenen Jahren wurden im Jahr 2024 auch zu diesem Thema einige Fragen gestellt. Es zeigt sich, dass die jungen Menschen ganz erhebliche Auswirkungen auf ihr zukünftiges Leben erwarten.

Fast zwei Drittel der Befragten halten es für „wahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich“, dass sie in Zukunft keine bezahlbare Wohnung finden werden (63.5%). Mehr als ein Drittel der Befragten hält es für wahrscheinlich, dass sie keine Arbeit finden werden, mit der sie genug verdienen, um ihr Leben finanzieren zu können (35.4%). Keine Ausbildung zu finden, die den eigenen Interessen entspricht, halten etwa ein Viertel der Befragten für wahrscheinlich (25.4%).

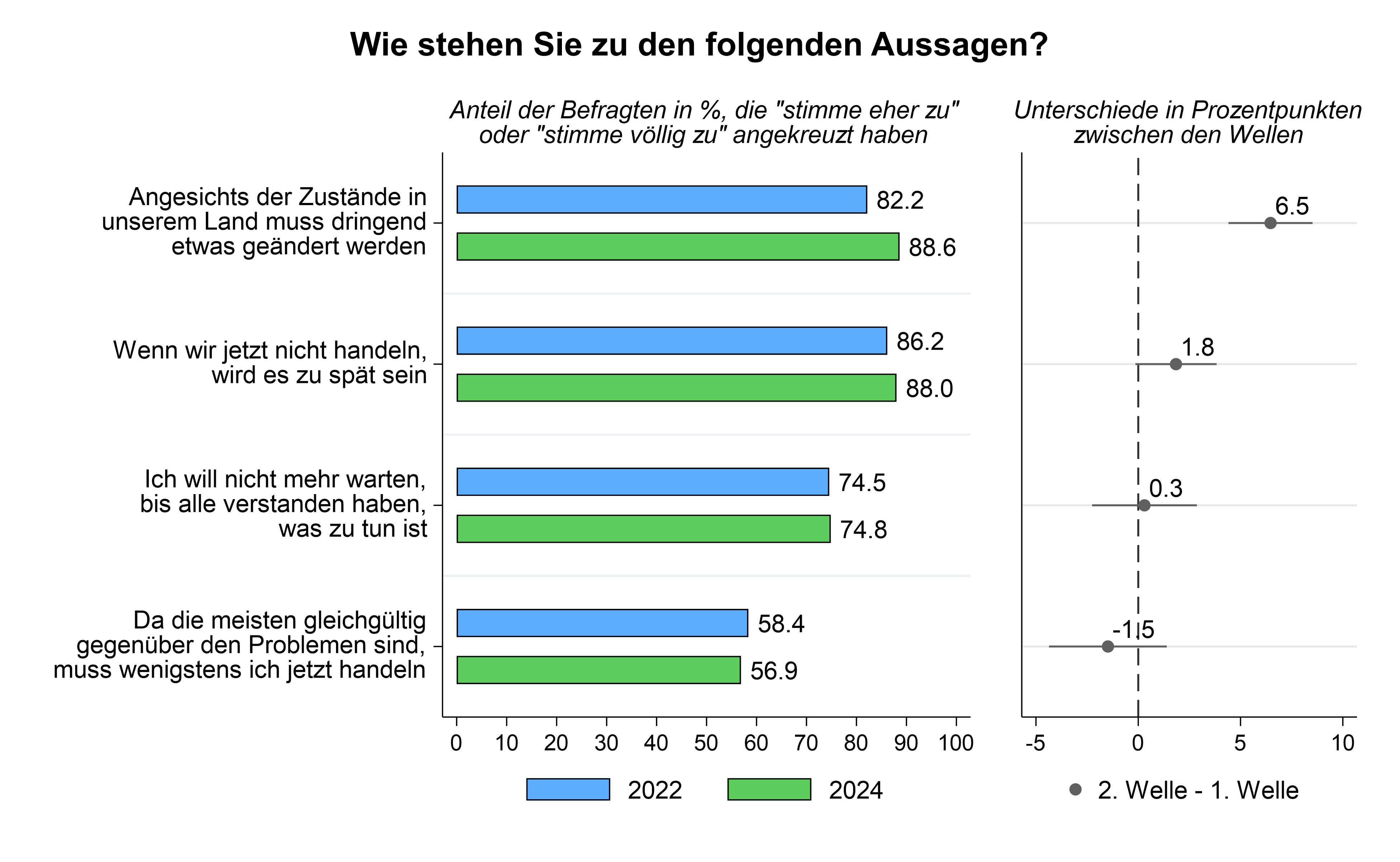

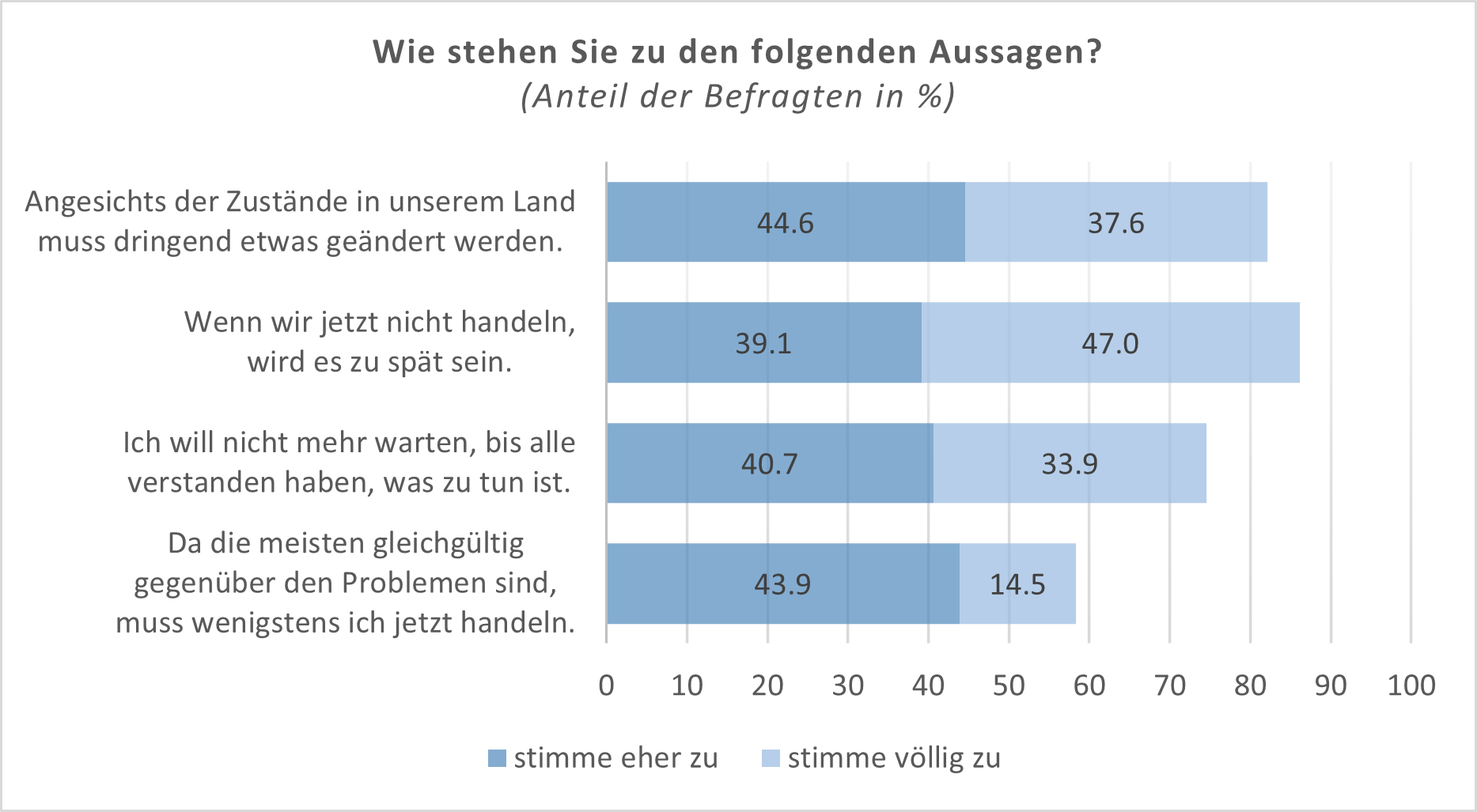

Erlebter Handlungsdruck und Bereitschaft zu persönlichem Engagement

Es wäre zu erwarten, dass angesichts der berichteten Sorgen und Belastungen bei jungen Menschen auch ein subjektiver Handlungsdruck entsteht, also das Gefühl, dass dringend etwas getan oder geändert werden muss. Und tatsächlich sind 88.6% der Befragten der Meinung, dass sich in Deutschland etwas ändern muss und dass es „fünf vor zwölf“ ist (88%). Das Gefühl, dass die Zeit knapp wird und Veränderungen schnell nötig sind, ist zudem zwischen 2022 und 2024 weiter gewachsen.

Drei Viertel der Befragten (74.8%) erklärten, nicht mehr warten zu wollen, „bis alle verstanden haben, was zu tun ist“. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen ist auch bereit, selbst aktiv zu werden, um die anstehenden Probleme in den Griff zu bekommen (56.9%). Diese Anteile haben sich im Vergleich zu 2022 nicht verändert.

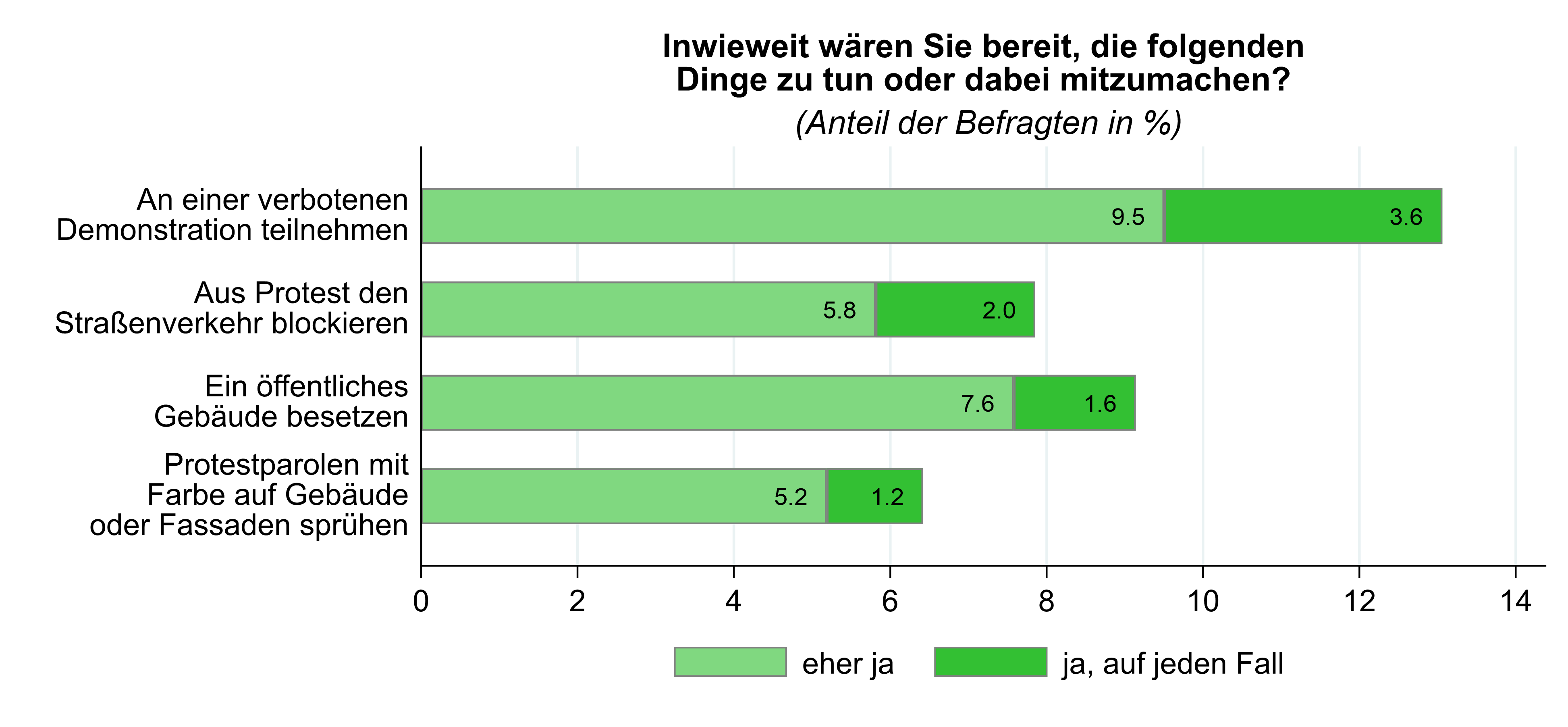

Trotz dieses weit verbreiteten subjektiven Handlungsdrucks sind nur wenige Befragte bereit, etwas Illegales zu unternehmen um dagegen etwas zu tun. Etwa 13% wären bereit, an einer illegalen Demonstration teilzunehmen, 9% wären bereit, ein öffentliches Gebäude zu besetzen, knapp 8% wären bereit, aus Protest den Straßenverkehr zu blockieren und 6% wären bereit, Protestparolen auf Fassaden zu sprühen. Insofern ist die Bereitschaft zu einem strafrechtlich relevanten Protestverhalten durchaus bei einem substanziellen Anteil der Jugendlichen zu erkennen, es handelt sich aber um eine, allerdings durchaus relevante, Minderheit.

Wahrnehmung von Staat, Politik und gesellschaftlichen Institutionen

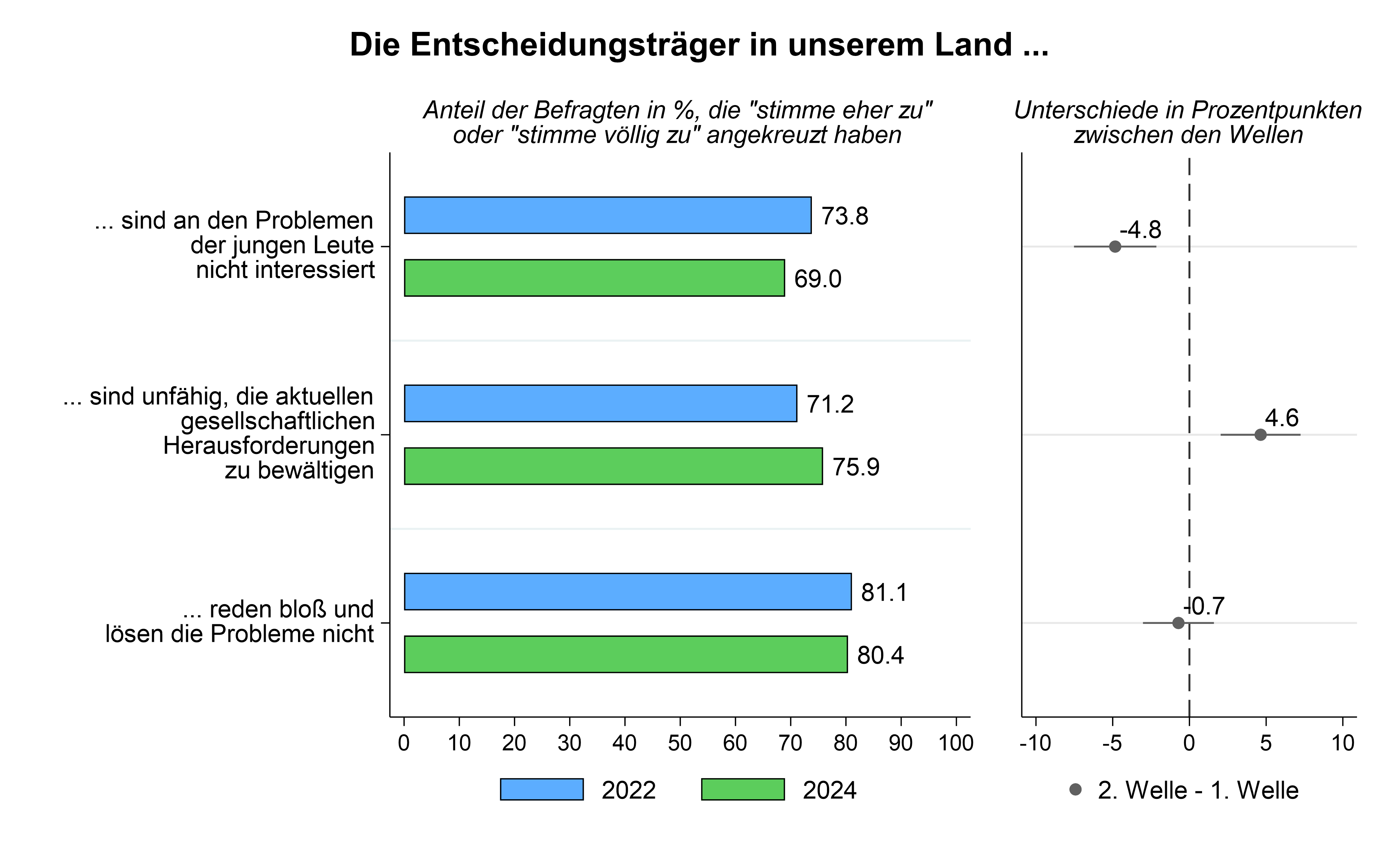

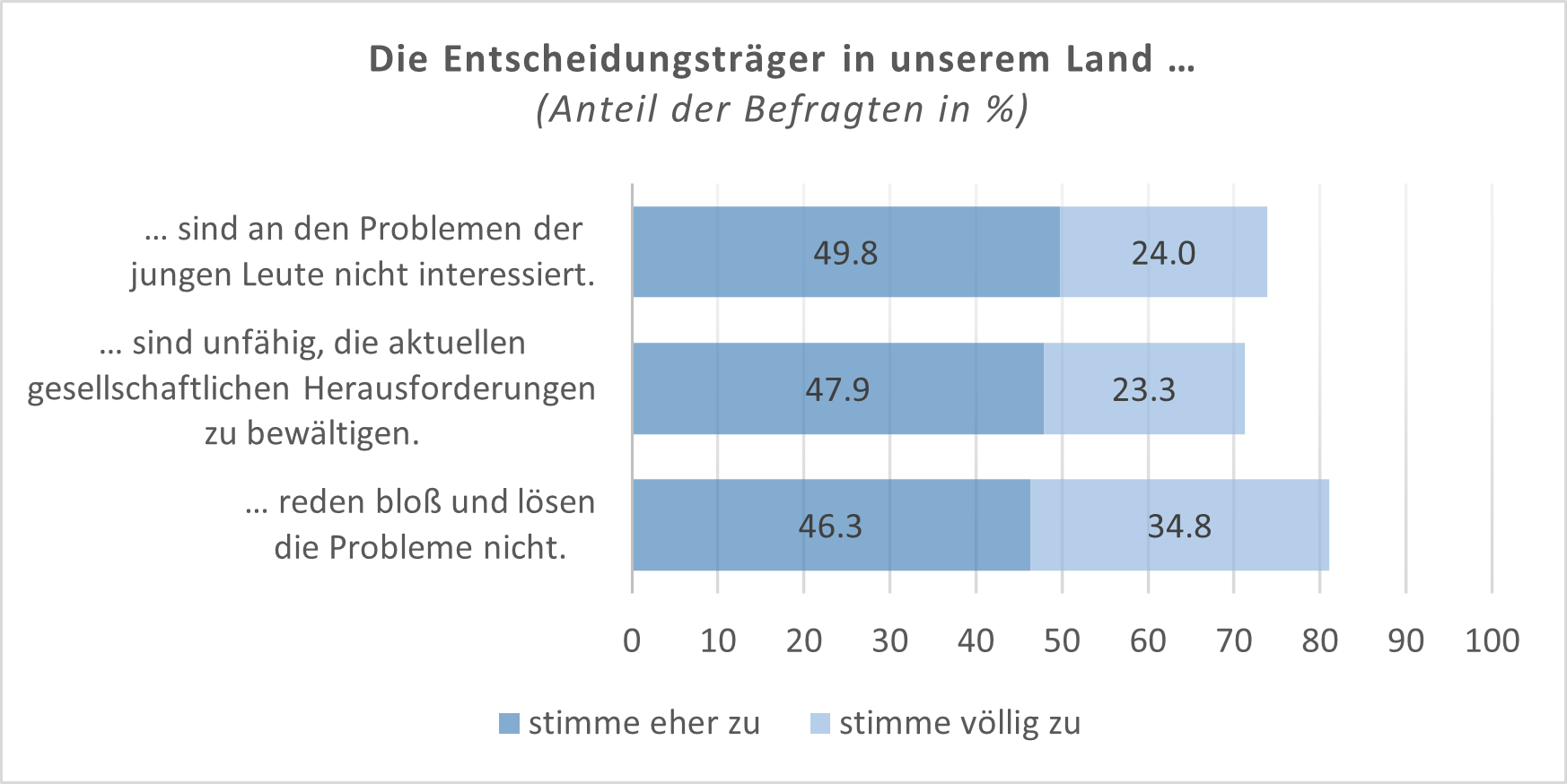

Die Meinung der Befragten über die relevanten Entscheidungsträger aus Politik und Gesellschaft ist überwiegend kritisch. Die Mehrheit der jungen Menschen stellt den Entscheidungsträgern in Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus. 69% finden, dass sie sich nicht für die Probleme der jungen Leute interessieren. 75.9% finden, dass die verantwortlichen Akteure den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen nicht gewachsen und unfähig sind diese zu bewältigen. 80.4% sind der Ansicht, dass die Entscheidungsträger viel reden, die Probleme aber nicht lösen. Interessant ist hier, dass die Rate derer, die ein Desinteresse der Entscheidungsträger wahrnehmen, zwar um 4.8 Prozentpunkte gesunken ist, dass aber gleichzeitig die Rate derer, die eine Unfähigkeit der relevanten Akteure wahrnimmt, um 4.6 Prozentpunkte zugenommen hat.

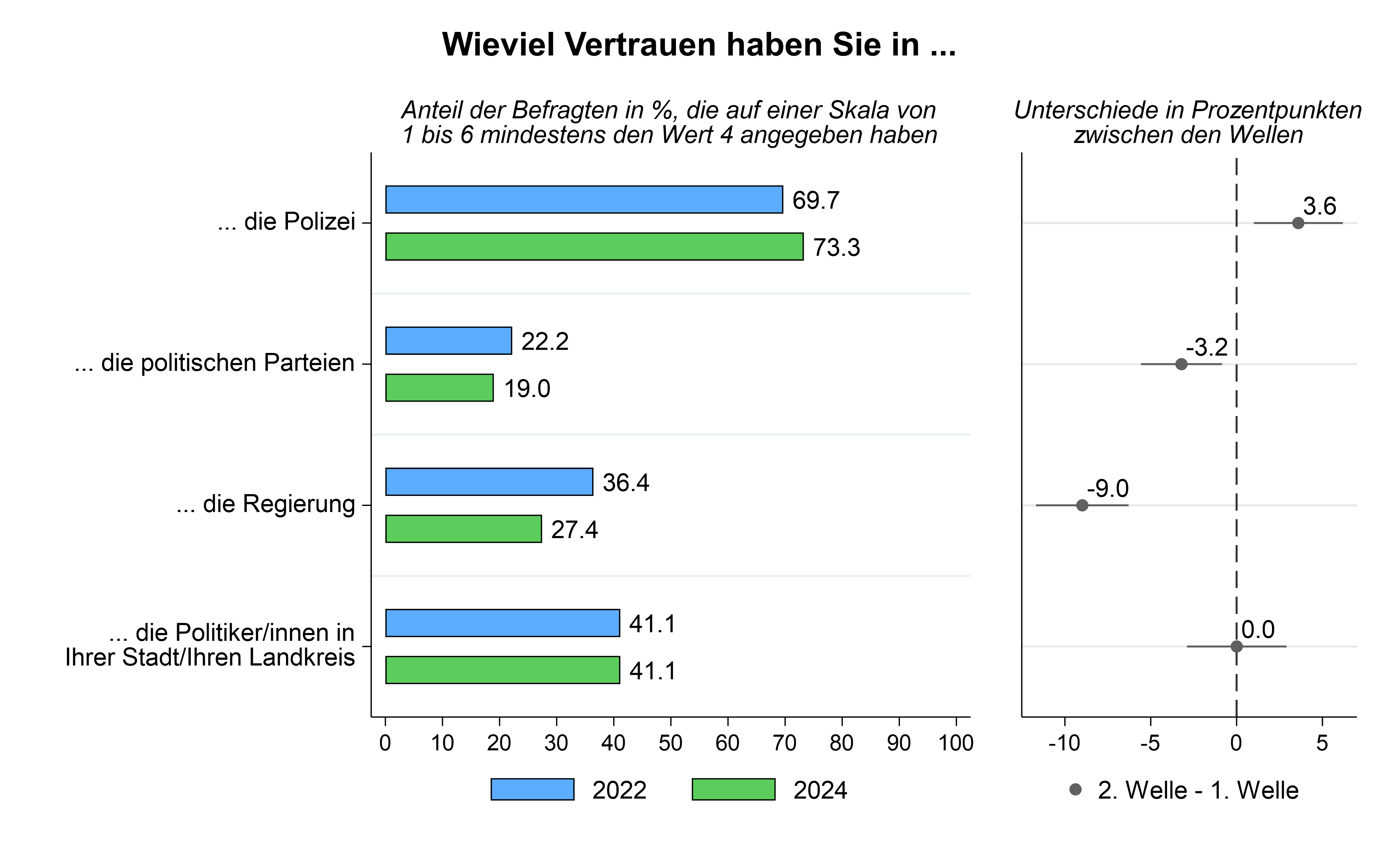

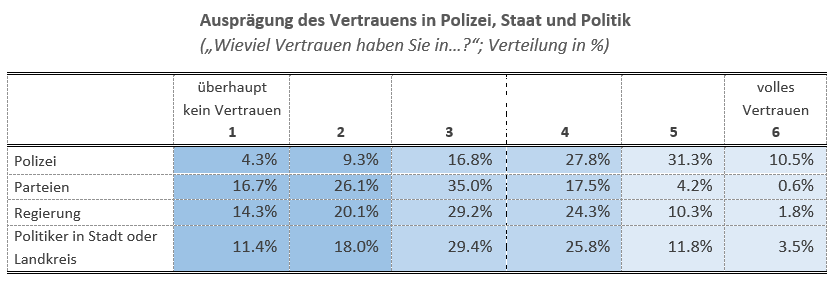

Die Bewertung ausgewählter staatlicher Institutionen mit Blick auf das Vertrauen in diese bestätigt diesen Pessimismus. Lediglich der Polizei wird mehrheitlich vertraut (73.3%), wobei dieses Vertrauen seit 2022 leicht zugenommen hat. Das Vertrauen in die politischen Parteien ist demgegenüber sehr gering (19%) und ist seit 2022 weiter gesunken. Auch der Regierung wird nur von etwa einem Viertel der Befragten Vertrauen entgegengebracht (27.4%). Hier ist seit 2022 ein Absinken um 9 Prozentpunkte zu erkennen.

Das Vertrauen in die lokalen Politiker ist allerdings deutlich höher als in die Regierung und die politischen Parteien. Diesbezügliches Vertrauen äußern aber auch hier weniger als die Hälfte der Befragten (41.1%). Zwischen 2022 und 2024 hat sich das nicht geändert.

Wahrnehmung von gesellschaftlicher Fairness und Wertschätzung der eigenen Gruppe

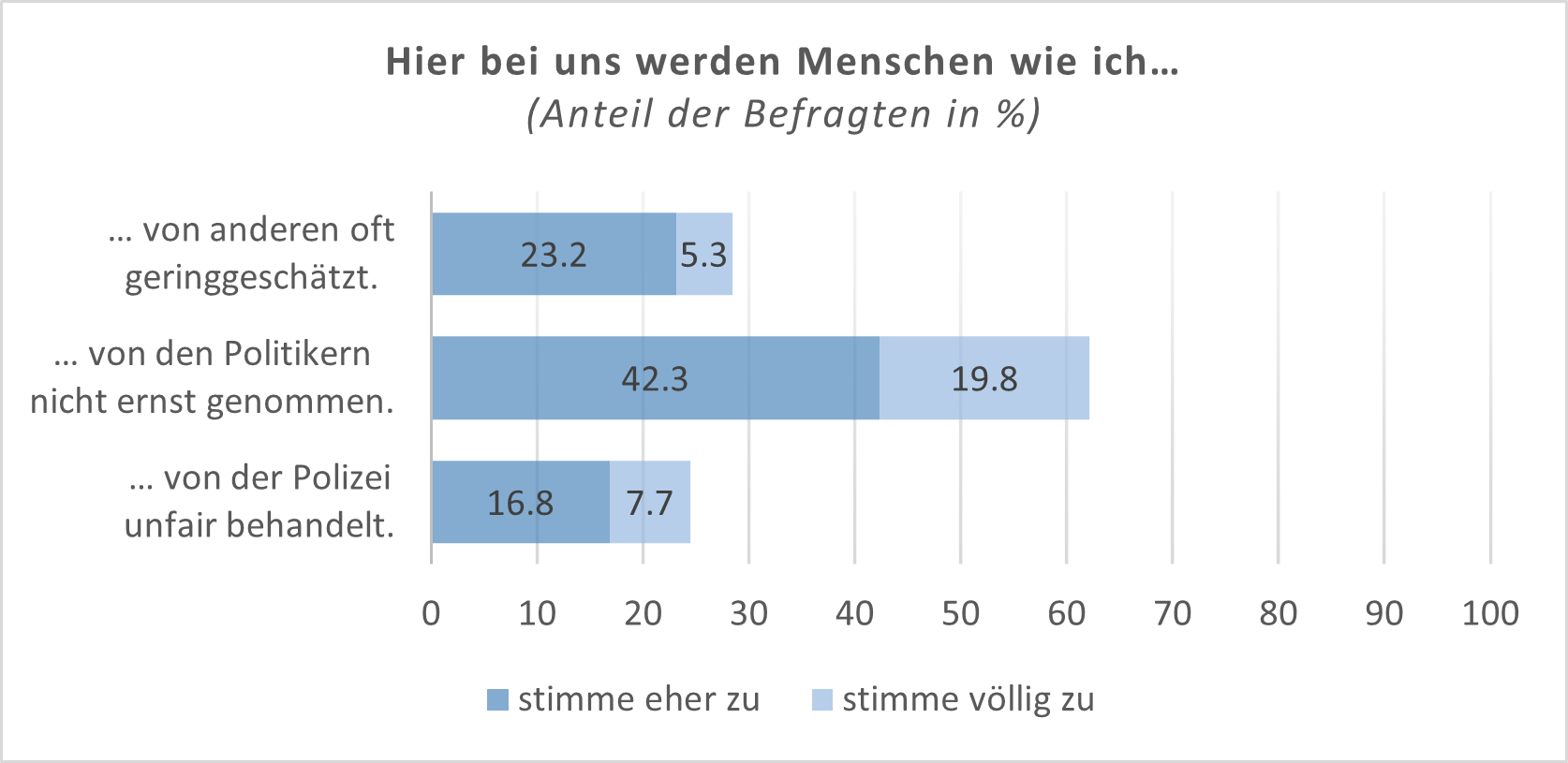

Weiter wurde erhoben, inwieweit die Befragten das Gefühl haben, dass die Gruppe, der sie sich selbst zugehörig fühlen, in der Gesellschaft respektiert und wertgeschätzt sowie fair durch die relevanten gesellschaftlichen Institutionen behandelt wird. Dieser Bezug zur eigenen Gruppe wurde über die Einleitung „Hier bei uns werden Menschen wie ich …“ hergestellt.

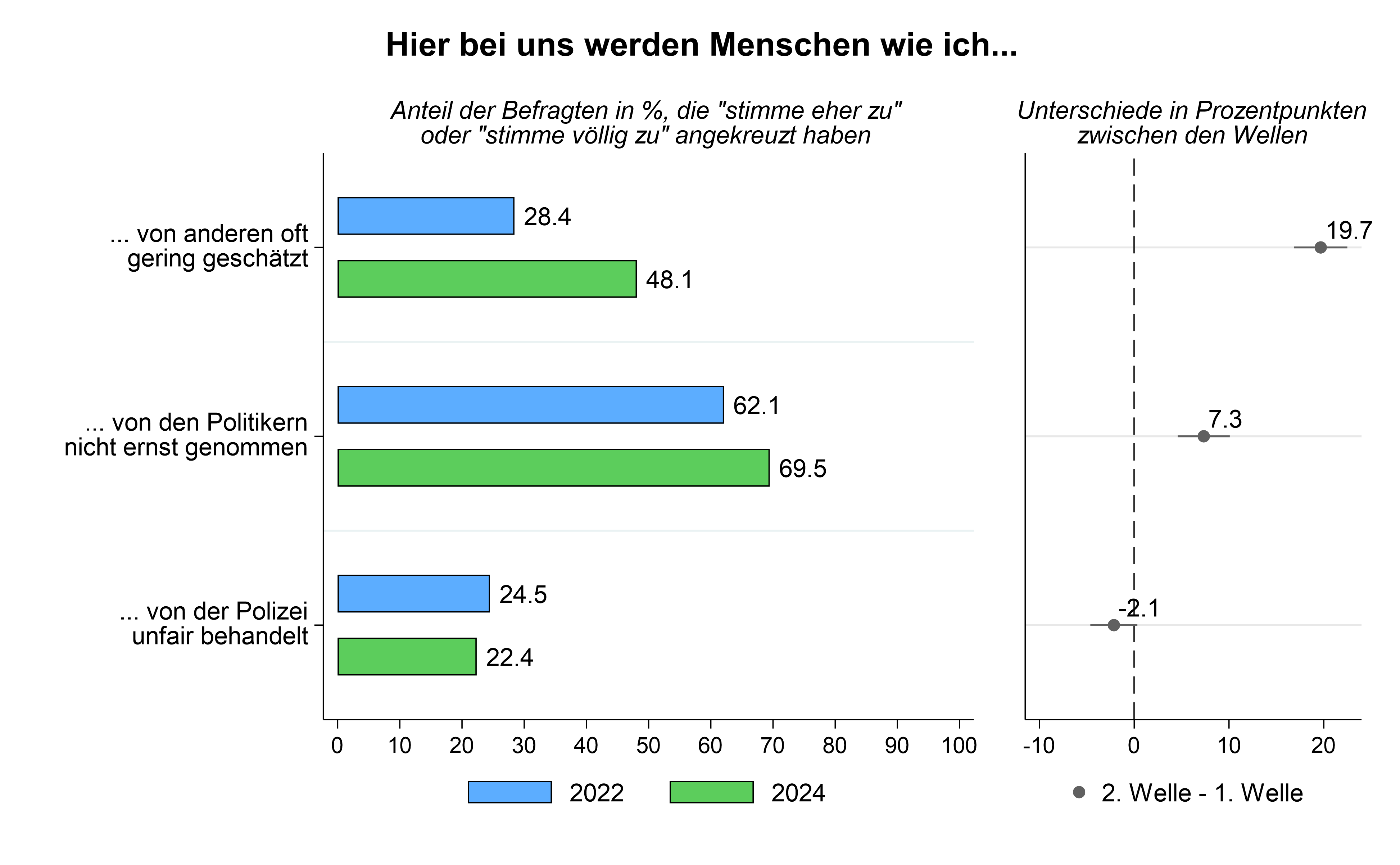

Die Mehrheit der Befragten fühlt sich von der Politik nicht ernst genommen (69.5%), wobei dieser Anteil zwischen den Wellen um 7.3 Prozentpunkte zugenommen hat. Fast die Hälfte der Befragten (48.1%) fühlt sich zudem von anderen wenig geschätzt. Auch diese Rate ist seit 2022 um 19.7 Prozentpunkte angestiegen. Die Wahrnehmung, von der Polizei ungerecht behandelt zu werden, wird von etwa einem Fünftel der Befragten geteilt (22.4%) und hat sich im Vergleich zu 2022 kaum verändert.

Beobachtung von Intoleranz und Diskriminierung im eigenen Lebensumfeld

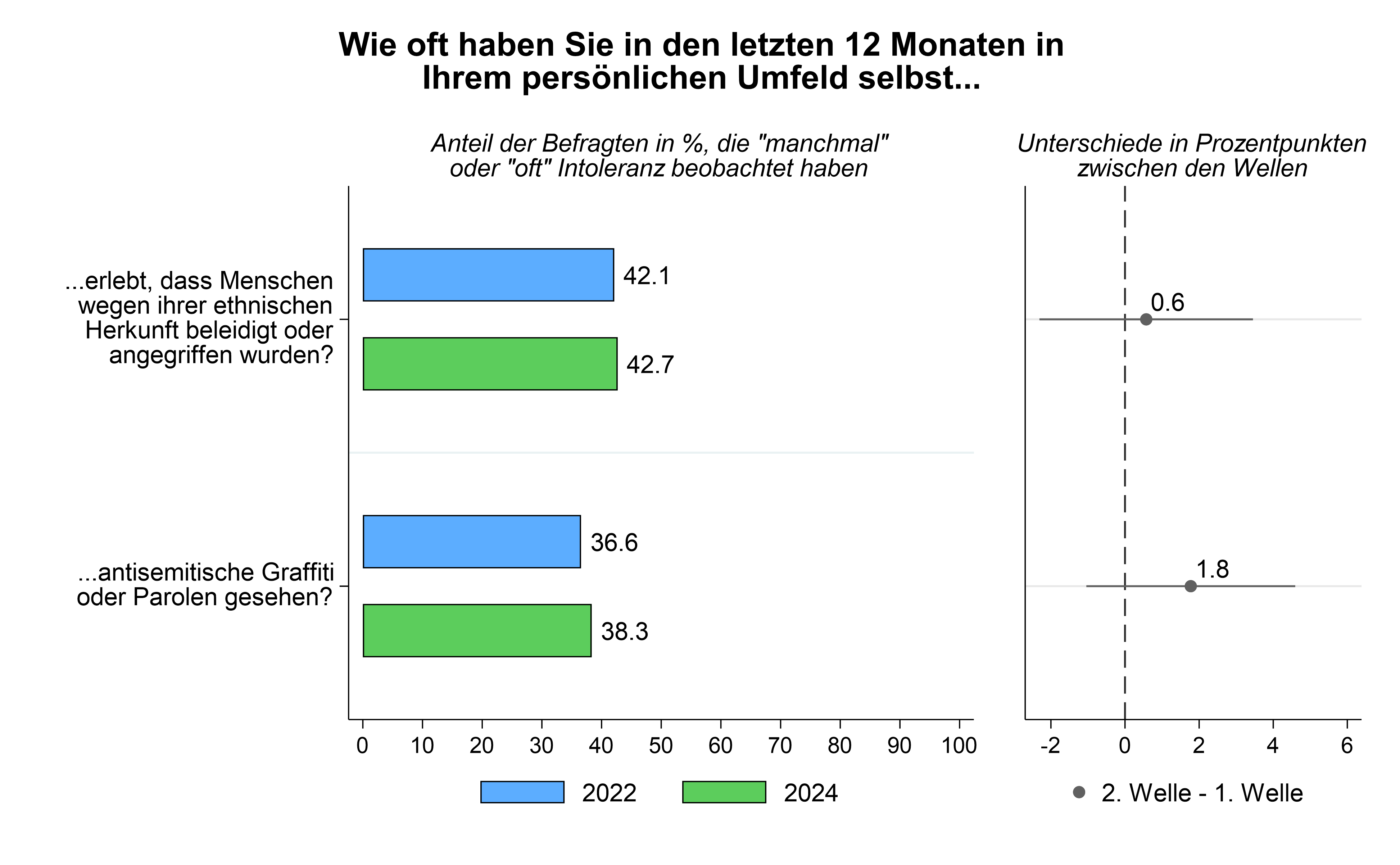

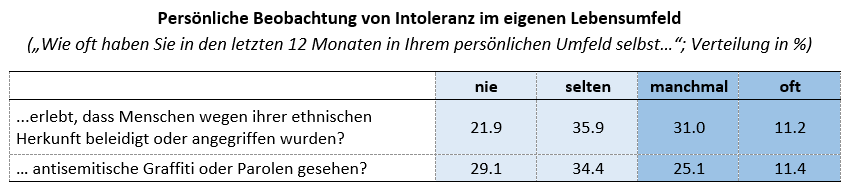

Eine relevante Anzahl der Befragten hat in den letzten 12 Monaten Anzeichen von Intoleranz gegenüber anderen Menschen und Gruppen in ihrem persönlichen Umfeld beobachtet. 42.7% haben zumindest „manchmal“ erlebt, dass eine andere Person aufgrund ihrer ethnischen Herkunft beleidigt oder angegriffen wurde. Darüber hinaus haben 38.3% der Befragten in diesem Zeitraum antisemitische Schmierereien gesehen. Diese Werte haben sich zwischen den beiden Erhebungswellen kaum verändert.

Persönliche Betroffenheit durch Intoleranz und Diskriminierung

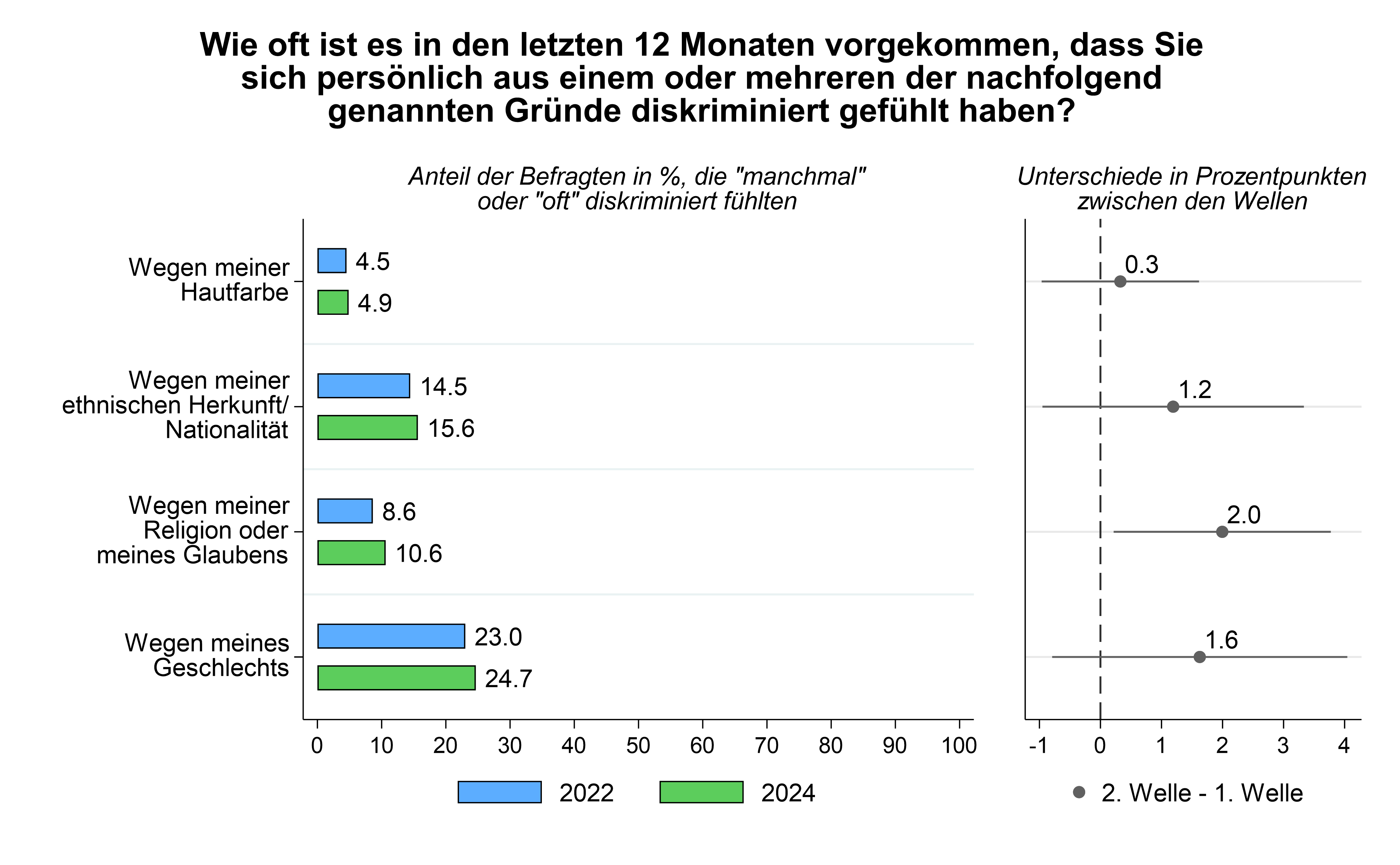

Selbst erlebte Diskriminierung ist deutlich seltener als beobachtete Intoleranz. 4.9% der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten zumindest „manchmal“ wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert worden zu sein. Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft oder Nationalität wird 2024 von 15.6% und somit von deutlich mehr der Befragten berichtet. 10.6% der Befragten gaben an, wegen ihrer Religion in den letzten 12 Monaten zumindest „manchmal“ diskriminiert worden zu sein. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts wird von 24.7% der Befragten berichtet. Ein Anstieg ist in Bezug auf die Diskriminierung aufgrund der Religion zu erkennen, die zwischen den beiden Wellen um 2.0 Prozentpunkte von 8.6% auf 10.6% anstieg. Die Häufigkeiten der übrigen Diskriminierungsarten sind zwischen den Wellen stabil.

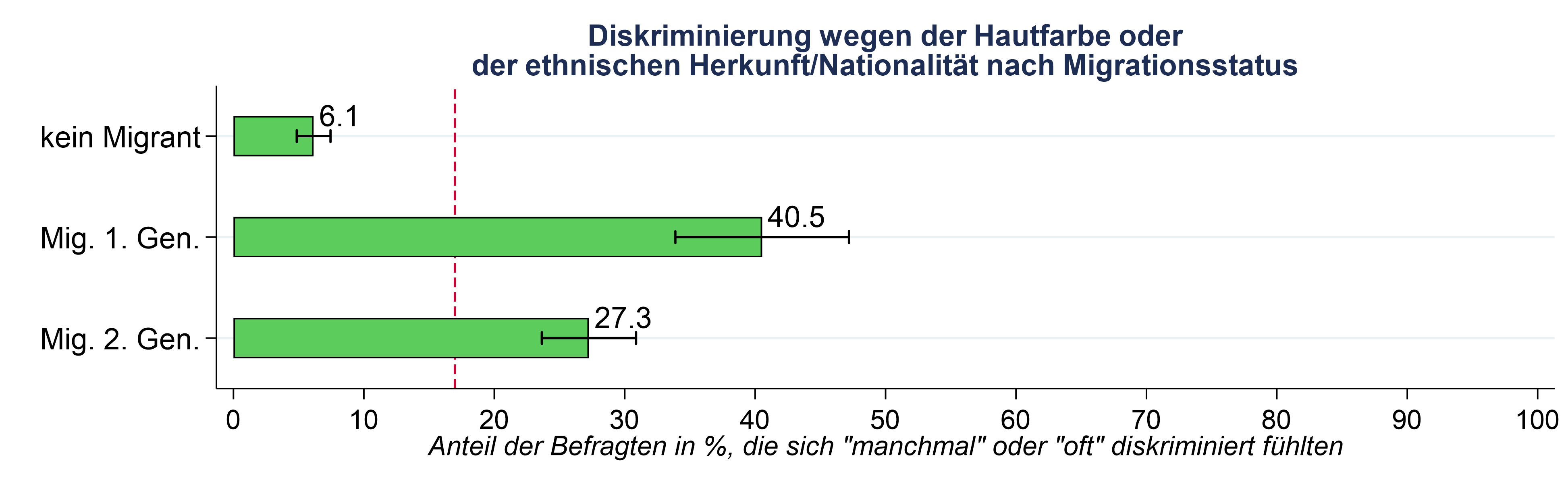

Aber wer sind die Befragten, die sich besonders diskriminiert fühlen? Bei Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder der ethnischen Herkunft/Nationalität spielt der Migrationsstatus eine wichtige Rolle. Junge Menschen mit Migrationshintergrund berichten deutlich häufiger von Diskriminierung als Befragte, die keine Migrationserfahrungen haben. Zudem sind Befragte, die selbst nach Deutschland zugewandert sind (diese werden als Migrant*innen der 1. Generation bezeichnet), von dieser Art der Diskriminierung besonders oft betroffen. Während der Anteil der Befragten, die sich mindestens „manchmal“ aufgrund ihrer Hautfarbe oder ethnischen Herkunft/Nationalität diskriminiert fühlen, insgesamt bei 17% liegt, beträgt dieser bei den selbst zugewanderten Befragten 40.5% und bei den Befragten, die selbst in Deutschland geboren wurden, deren Eltern aber zugewandert sind (diese werden als Migranten der zweiten Generation bezeichnet) 27.3%.

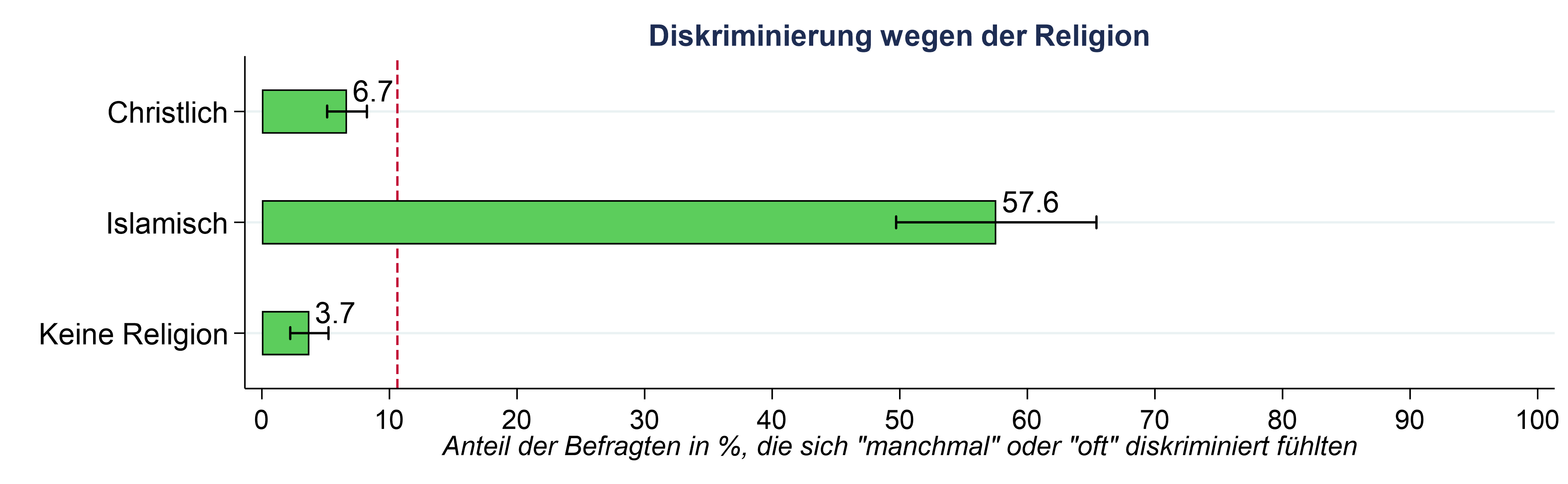

Die Wahrnehmung von Diskriminierung aufgrund der Religion unterscheidet sich deutlich nach Religionszugehörigkeit. Erwartungsgemäß berichten Befragte, die sich nach eigenen Angaben keiner Religion zugehörig fühlen, am seltensten von dieser Art der Diskriminierung (3.7%). Von denjenigen, die sich als Christ*innen bezeichnen, geben 6.7% an, im letzten Jahr Diskriminierung erfahren zu haben. Besonders belastet sind in dieser Hinsicht aber in Deutschland lebende Angehörige muslimischer Religionsgemeinschaften. 57.6% der muslimischen Befragten geben an, in den letzten 12 Monaten zumindest „manchmal“ aufgrund ihrer Religion diskriminiert worden zu sein.

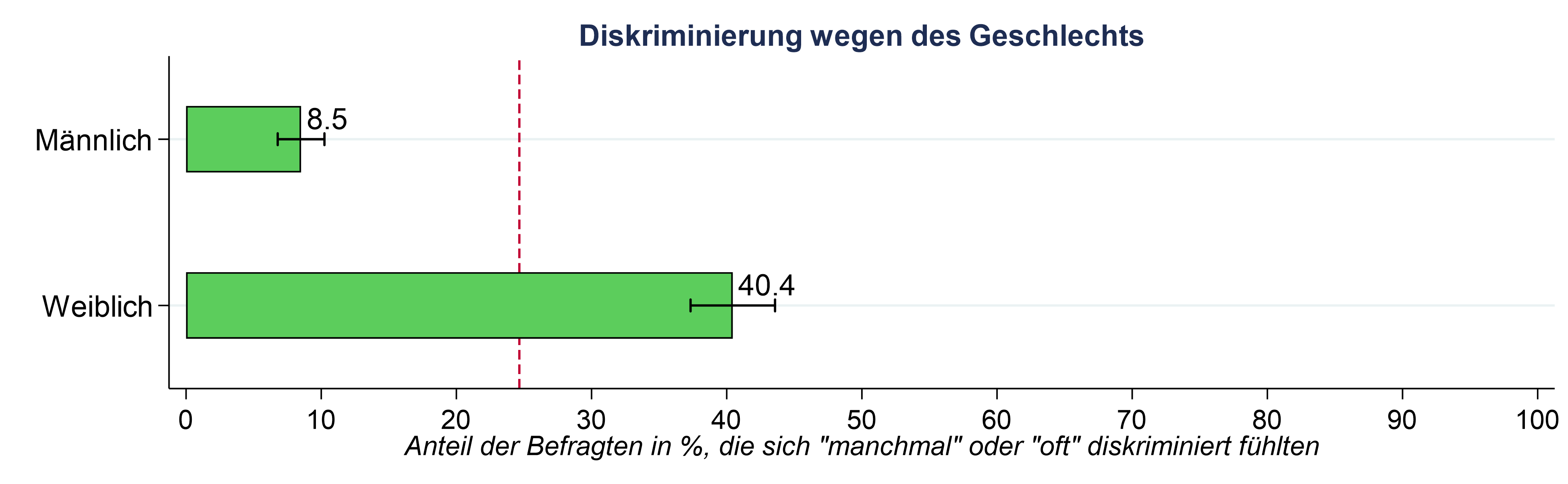

Erwartungsgemäß fühlt sich nur ein geringer Anteil der männlichen Befragten aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert (8.5%). Bei den Frauen ist der Anteil derjenigen, die sich in den letzten 12 Monaten zumindest „manchmal“ aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert gefühlt haben, mit 40.4% rund fünfmal höher.

Eigene Meinung zu (In-)Toleranz

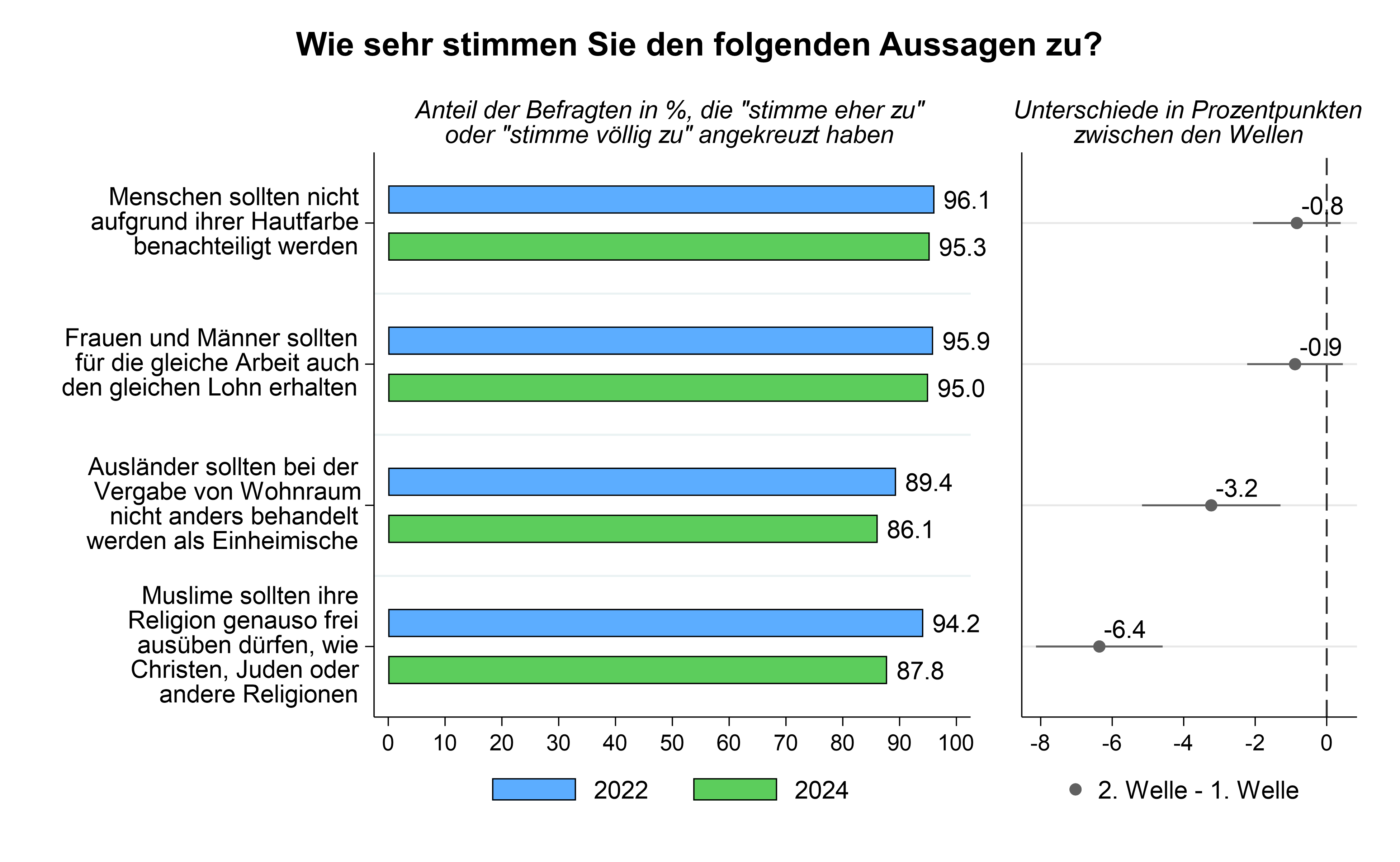

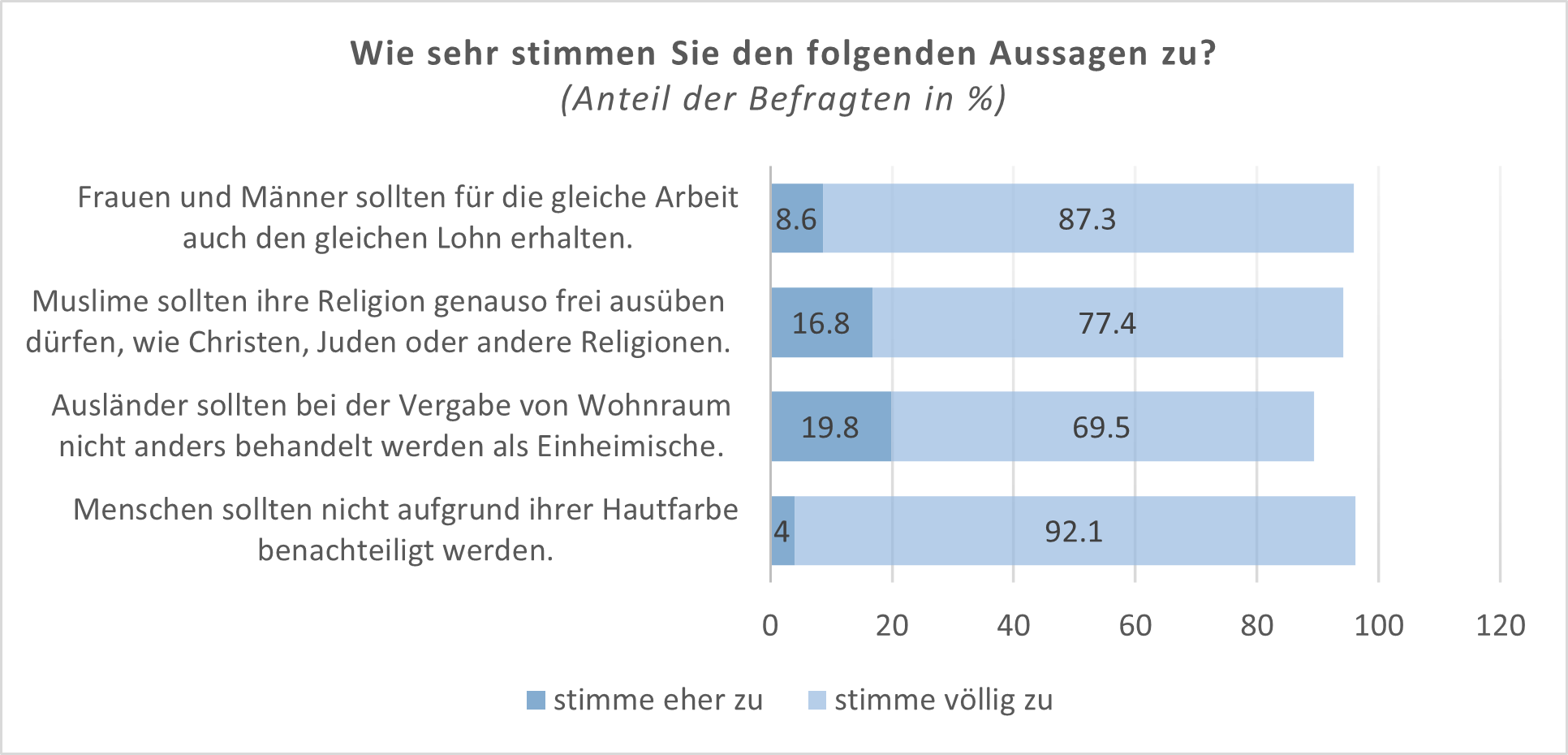

Die große Mehrheit der Befragten zeigt sich tolerant gegenüber Menschen aus anderen Gruppen. 95.3% stimmen eher oder völlig zu, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligt werden sollten. 95% stimmen eher oder völlig zu, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten sollten. 86.1% stimmen eher oder völlig zu, dass Ausländer bei der Vergabe von Wohnungen nicht anders behandelt werden sollten als Einheimische. 87.8% der Befragten stimmen eher oder völlig zu, dass Muslime ihre Religion genauso frei ausüben dürfen wie andere Religionen.

Trotz dieser hohen Zustimmungswerte zu den Toleranzitems ist aber auch eine problematische Tendenz zu erkennen, die weitere Aufmerksamkeit erfahren sollte. Es zeigt sich ein signifikanter Rückgang der Zustimmung zwischen den Wellen bei den Items zu Ausländern („Ausländer sollten bei der Vergabe von Wohnraum nicht anders behandelt werden als Einheimische“) und Muslimen („Muslime sollten ihre Religion genauso frei ausüben dürfen, wie Christen, Juden oder andere Religionen“). 3,2 Prozentpunkte weniger Befragte stimmen in der zweiten Welle dem Item zu, das sich auf Ausländer bezieht, während der Rückgang beim Item, das sich auf Muslime bezieht, 6,4 Prozentpunkte beträgt.

Eigene Meinung zu Freiheitsrechten

Die Mehrheit der Befragten stimmt auch den Aussagen zu den Grundfreiheiten der Demokratie zu. 90% der Befragten glauben an die Freiheit, auf der Straße demonstrieren zu können. 91.4% der Befragten stimmen eher oder völlig zu, dass die Pressefreiheit wichtig ist. 92.4% stimmen eher oder völlig zu, dass Minderheiten das Recht haben sollten, ihre Meinung frei zu äußern. Bei diesem letzten Item ist allerdings ein signifikanter Rückgang von 3.1 Prozentpunkten zwischen den beiden Wellen zu verzeichnen.

Akzeptanz von Verschwörungstheorien

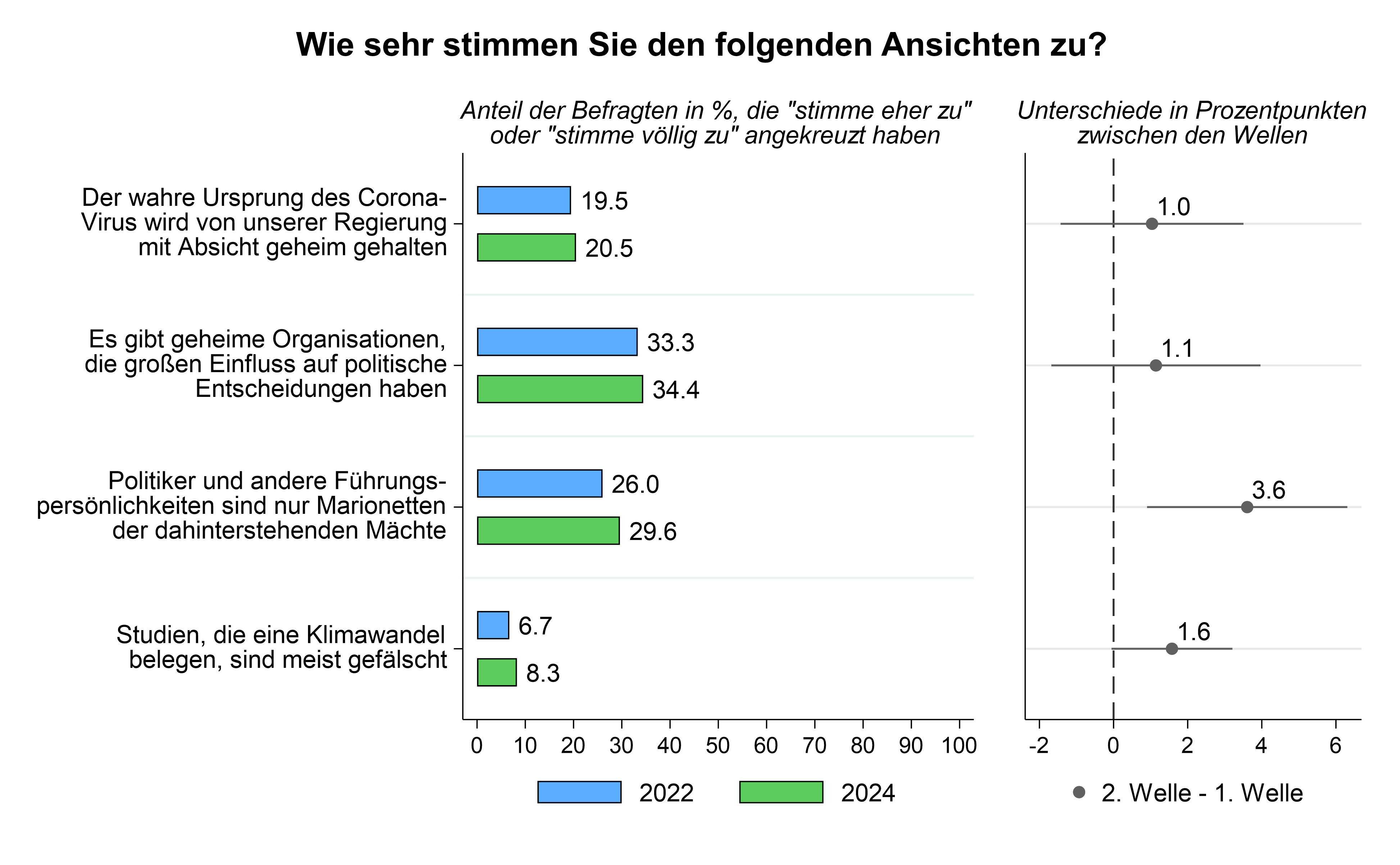

Unter den jungen Menschen gibt es einen durchaus relevanten Anteil, der an Verschwörungserzählungen glaubt. 20.5% der Befragten stimmen eher oder völlig der Aussage zu, dass die wahre Herkunft des Corona-Virus von der Regierung vertuscht wird. Mehr als ein Drittel der Befragten (34.4%) geht davon aus, dass es geheime Organisationen gibt, die die Politik steuern. 29.6% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Politiker Marionetten geheimer Mächte sind. Bei dieser Aussage findet sich zwischen den beiden Wellen eine Zunahme um 3.6 Prozentpunkte, während die vorherigen Aussagen einen stabilen Zustimmungsanteil aufweisen. Nur 8.3% der jungen Menschen stimmen der Aussage zu, dass Studien zum Klimawandel meist gefälscht sind. Diese Rate liegt in der erwachsenen Bevölkerung deutlich höher. Sie ist bei jungen Menschen seit 2024 allerdings um 1.6 Prozentpunkte leicht gestiegen.

Zusammenfassung und erste Folgerungen

Dieser kurze Bericht stellt einige ausgewählte, zentrale Ergebnisse der JuMiD-Studien vor, im Rahmen derer Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 21 Jahren befragt wurden. Schon diese wenigen Befunde lassen einige wichtige Tendenzen erkennen. So zeigt sich in dieser Altersgruppe ein deutlicher Rechtsruck und eine Zunahme der ohnehin schon recht hohen Unzufriedenheit mit der Politik und den Entscheidungsträgern im Vergleich zum Jahr 2022.

So hat sich die Rate potentieller AfD-Wähler*innen in dieser Altersgruppe zwischen 2022 und 2024 von 2.3% auf 9.9% erhöht, d.h. mehr als vervierfacht. Damit im Einklang stehend ordnen sich 17.2% der Befragten im Jahr 2024 selbst dem eher rechten politischen Spektrum zu. Im Jahr 2022 lag der Anteil derer, die sich in dieser Weise einem rechten Spektrum zuordnen, demgegenüber nur bei 9.6%. Gleichzeitig wuchs der Anteil derer, die erklären, nicht wählen zu wollen (Nichtwähler*innen>) innerhalb dieser zwei Jahre von 13.5% auf 20.7%.

Die Bewertung der staatlichen Institutionen zeigt im Ergebnis zwei Gesichter. Auf der einen Seite bewerten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die politischen Parteien und die Regierung immer schlechter. Im Jahr 2024 sahen nur noch 19% der Befragten die politischen Parteien positiv, was einem Rückgang von 3.2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2022 entspricht. Bei der Regierung liegt dieser Anteil 2024 bei 27.4%, wobei hier der Rückgang mit 9 Prozentpunkten noch deutlicher ausfällt. Weiter auffällig ist, dass die weit überwiegende Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass sich die relevanten Entscheidungsträger nicht für die Probleme junger Menschen interessieren (69%) oder nicht in der Lage sind, diese zu lösen (75.9%). Auf der anderen Seite bewertet die Mehrheit der Befragten die Polizei positiv (73.3%) und zwar auch positiver als noch 2022 (Zunahme um 3.6 Prozentpunkte). Die Bewertung der Kommunalpolitiker*innen fällt im Vergleich zu Parteien und Regierung deutlich besser aus, wenn auch mit 41.1% nicht mehrheitlich positiv.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland machen sich im Jahr 2024 große Sorgen mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Bedrohungen wie den Klimawandel (76.1%), die Zuwanderung von Flüchtlingen (52.9%), Wirtschaftskrisen (81.5%) und Krieg (72.6%). Auffällig ist, dass die Sorge um den Klimawandel seit 2022 etwas an Relevanz verloren hat (Rückgang um 7.2 Prozentpunkte), während Sorgen rund um das Thema Migration und Zuwanderung von Flüchtlingen enorm zugenommen haben (um 21.5 Prozentpunkte). Auch der Gaza-Krieg und dessen mögliche Folgen werden von den meisten mit großer Sorge betrachtet. Insbesondere eine Ausweitung des Krieges wird von vielen befürchtet, was sich nach dem Abschluss der Befragung in Bezug auf die Ausdehnung auf den Libanon und die Konflikte mit dem Iran als eine realistische Annahme bestätigt hat. Die Besorgnis über den Krieg in der Ukraine nimmt dagegen etwas ab.

Die Befragten scheinen den Druck dieser Probleme auch ganz persönlich als bedeutsame Entwicklungen zu spüren, denn die überwiegende Mehrheit stimmt den Aussagen zu, dass dringend etwas gegen die aktuellen Probleme in Deutschland getan werden muss. Illegale Protestformen werden aber gleichwohl von der überwiegenden Mehrheit abgelehnt.

Die Ergebnisse zeigen, dass erkennbare Veränderungen auf dem Wege sind, die auch in politischer Hinsicht hoch relevant sind. Insofern erscheint es aus unserer Sicht sinnvoll, die JuMiD-Studie in den nächsten Jahren weiter fortzusetzen. Die Meinungen und subjektiven Erlebnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kontinuierlich über ein solches Monitoring im Blick zu behalten ist essentiell, um Potentiale künftiger politischer Entwicklungen bereits in der Phase ihrer Entstehung analysieren und gezielt darauf reagieren und eingehen zu können.

Die Welt hat sich seit 2020 ganz grundlegend verändert. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und nun der Krieg im Nahen Osten haben — obwohl sie teilweise recht weit entfernt von Deutschland stattfinden — große Auswirkungen auf das Wohlbefinden der meisten Bundesbürger*innen, darunter insbesondere auch der jungen Menschen. Das kann sich, auch in ihren Erwartungen an und ihren Bewertungen von politische Entscheidungsträger wie auch die Legitimation zentraler Institutionen unserer Gesellschaft und unseres Staates niederschlagen und deren Funktionsfähigkeit massiv beeinflussen.

In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Analysen der Daten aus JuMiD 2024 zu speziellen Einzelthemen durchgeführt und anhand von Berichten, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und über öffentliche Präsentationen den Vertreter*innen aus Politik, zivilgesellschaftlichen Institutionen und der interessierten Öffentlichkeit insgesamt zur Verfügung gestellt. Darüber werden wir ebenfalls auf dieser Website regelmäßig auch informieren.

Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmer*innen der JuMiD-Studie für ihre Bereitschaft bedanken, unsere Fragen zu beantworten und dadurch ein Bild der Lebenssituation junger Menschen, insbesondere ihrer Wahrnehmungen gesellschaftlicher Zustände und Entwicklung sowie ihrer damit verbundenen Wünsche und Erwartungen zeichnen zu können.

Herzlichen Dank!!

|

Dieser kurze Bericht sollte einen ersten Einblick in Fragestellungen und ausgewählte Befunde unserer Untersuchung „Junge Menschen in Deutschland 2024“ geben. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, uns bei allen Befragten ganz herzlich für ihre Zeit zu bedanken.

Für Rückfragen kontaktieren Sie gerne unser Team an der Universität Hamburg über |

Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Junge Menschen in Deutschland 2022“

| Die Studie „Junge Menschen in Deutschland“ (JuMiD) ist Bestandteil des Forschungsprojektes MOTRA an der Universität Hamburg, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie dem Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) gefördert wird. Mit dieser Studie wird untersucht, wie Jugendliche und junge Erwachsene die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation in Deutschland wahrnehmen. Im Mittelpunkt stehen Fragen zu ihren Einschätzungen der Probleme und Herausforderungen der heutigen Zeit und welche Folgerungen sie für sich daraus ableiten. Dazu finden regelmäßige, im Abstand von zwei Jahren wiederholte Online-Befragungen in ganz Deutschland statt, in denen über 3 000 junge Menschen im Alter von 16 bis 21 Jahren zu Wort kommen. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der ersten Welle dieser Studie vorgestellt, die von Ende März bis Anfang Juni 2022 durchgeführt wurde. |

Junge Menschen in Deutschland 2022 – Wer sind die Teilnehmer*innen? 1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 Alle Auswertungen wurden mit gewichteten Daten durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Einwohner*innen Deutschlands im Alter von 16 bis 21 Jahren. Informationen zu Rücklaufquote und Gewichtungsverfahren finden sich im Forschungsbericht No. 5, der online verfügbar ist unter: https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/professuren/kriminologie/media/uhh-forschungsbericht-5.pdf |

Sorgen angesichts aktueller politischer Konflikte und gesellschaftlicher Herausforderungen

Es ist wenig überraschend, dass ein großer Teil der jungen Menschen im Jahr 2022 große Sorgen angesichts der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, aber auch in der Welt insgesamt äußert. Dies betrifft vor allem Sorgen wegen des Klimawandels und dessen Folgen, aber auch Sorgen wegen drohender Armut aufgrund von Wirtschaftskrisen sowie über mögliche Kriegsbeteiligungen Deutschlands und in Bezug auf ein Andauern der Corona-Pandemie sind sehr verbreitet. Sorgen dieser Art wurden von über 60% bis über 80% der jungen Befragten geäußert. Am bedeutendsten waren dabei für die Befragten die Folgen des Klimawandels, worüber 43,4% sehr besorgt sind. Sehr besorgt darüber, dass Deutschland in einen Krieg hineingezogen werden könnte oder dass Wirtschaftskrisen zu mehr Armut führen, war jeweils etwa ein Drittel.

Demgegenüber ist mit 27,2% der Anteil derer, die über ein Andauern der Corona-Pandemie sehr besorgt sind, deutlich geringer. Die Zuwanderung von geflüchteten Menschen nach Deutschland bereitet den jüngeren Menschen im Vergleich dazu deutlich seltener Sorgen; starke Besorgnisse nennen hierzu nur 7,9%. Offenkundig ist die Zuwanderung nach Deutschland für die große Mehrheit der jungen Menschen und deren Lebenssituation kein für sie persönlich beunruhigendes Phänomen.

Der aktuelle Krieg in der Ukraine, der kurz vor Beginn der Befragung begonnen hatte, wird von den jungen Menschen ebenfalls mit großer Besorgnis beobachtet. Hier vermuten viele Befragte erhebliche Konsequenzen, die dieser Krieg für das Leben in Deutschland haben könnte. Am stärksten verbreitet ist mit 68,3% die Sorge, dass es wieder zu einem „Kalten Krieg“ zwischen Russland und dem Westen kommen könnte. Mehr als die Hälfte (54,6%) befürchtet, dass Deutschland oder die NATO von Russland angegriffen werden könnten. 45,3% befürchten, dass es in Europa zu einem Atomkrieg kommen könnte. Ähnlich groß ist die Sorge über ein Zusammenbrechen der Energieversorgung in Europa.

Erlebter Handlungsdruck und Bereitschaft zu persönlichem Engagement

Diese Sorgen im Zusammenhang mit aktuellen politischen Veränderungen und Herausforderungen auf nationaler und internationaler Ebene gehen bei den befragten jungen Menschen mit dem Erleben eines großen Handlungsdrucks einher. 82,2% sind der Ansicht, dass in unserem Land dringend etwas geändert werden muss. Mehr als ein Drittel (37,6%) stimmt dieser Aussage völlig zu. Ähnlich hoch ist mit 86,1% die Zustimmung zur Aussage „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es zu spät sein“. Völlige Zustimmung äußern hier 47%. Damit empfinden die 16-21-Jährigen mehrheitlich einen erheblichen Zeitdruck mit Blick auf gesellschaftlich notwendige Veränderungen. Die große Mehrheit der jungen Menschen macht außerdem deutlich, dass sie nicht bereit sind zu warten, bis alle verstanden haben, dass etwas geschehen muss (Gesamtzustimmungsrate 74,6%). 58,4% sehen eine Notwendigkeit selbst zu handeln, weil die meisten anderen ihrer Ansicht nach gegenüber den vorhandenen Problemen gleichgültig sind.

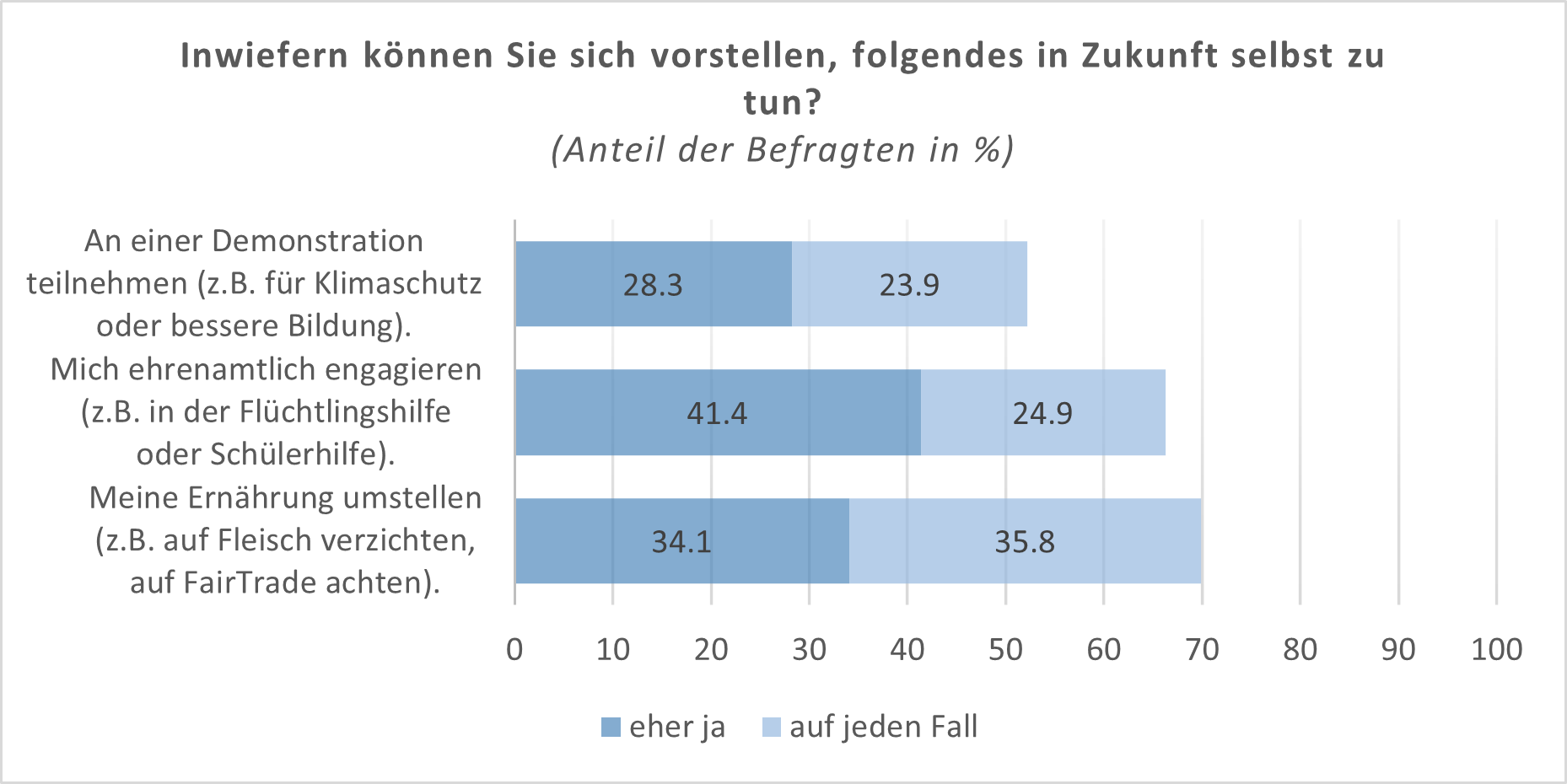

Dieser wahrgenommene Problem- und Handlungsdruck geht mit einer hohen Bereitschaft einher, sich selbst politisch oder sozial zu engagieren. Mehr als die Hälfte der Befragten ist bereit, in Zukunft an Demonstrationen teilzunehmen. Ein ehrenamtliches Engagement kommt für zwei Drittel der Befragten in Betracht. Veränderungen der persönlichen Lebensführung, hier anhand der Bereitschaft zur Umstellung der eigenen Ernährung erfasst, käme für 69,9% in Frage.

Wahrnehmung von Staat, Politik und gesellschaftlichen Institutionen

Dem erlebten Problem- und Handlungsdruck und der eigenen Handlungsbereitschaft steht eine eher kritische Haltung gegenüber staatlichen Institutionen und Entscheidungsträgern in Politik und Gesellschaft gegenüber. Mehr als ein Drittel (34,8%) stimmt der Aussage völlig zu, dass die Entscheidungsträger in unserem Land nur reden, aber die Probleme nicht lösen. Die Gesamtzustimmungsrate liegt hier bei 82,1%. Fast ein Viertel stimmt der Aussage völlig zu, dass die gesellschaftlichen Entscheidungsträger unfähig sind, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen (Gesamtzustimmungsrate 71,2%). Speziell mit Blick auf die Probleme der jungen Leute sind 73,8% der Meinung, dass die Entscheidungsträger in unserem Land sich dafür nicht interessieren. Mit 24% stimmt dieser Aussage knapp jede*r Vierte völlig zu.

Mit dieser recht skeptischen Einschätzung der gesellschaftlichen Entscheidungsträger übereinstimmend zeigt ein großer Anteil der jungen Menschen wenig bis gar kein Vertrauen in politische Institutionen und staatliche Akteure. Auf einer Skala von 1 (überhaupt kein Vertrauen) bis 6 (volles Vertrauen) konnten die Befragten hierzu angeben, wie viel Vertrauen in Polizei, Parteien, Regierung und Politiker*innen in der eigenen Stadt oder dem Landkreis haben.

41,8% geben ein hohes Vertrauen in die Polizei an (Kategorien 5 und 6). Das Vertrauen in die Politik ist demgegenüber sehr niedrig. Nur 4,8% haben hohes Vertrauen in die politischen Parteien und mit 12,1% äußern nur geringfügig mehr Personen ein hohes Vertrauen in die Regierung. Ein hohes Vertrauen in Politiker*innen in der Stadt bzw. dem Landkreis wird mit 15,3% von einem ähnlich kleinen Anteil der Befragten angegeben.

Auf der anderen Seite ist die Rate derer, die Politiker*innen aus dem direkten regionalen Umfeld kein oder nur wenig Vertrauen haben (Kategorien 1 und 2) mit 29,4% im Vergleich zu den anderen politischen Entscheidungsträgern deutlich geringer ausfällt. Demgegenüber stehen Anteile von 34,4% bzw. 42,8%, die angeben, sehr wenig bzw. überhaupt kein Vertrauen in die Regierung und die politischen Parteien zu haben.

Wahrnehmungen von gesellschaftlicher Fairness und Wertschätzung

Die Wahrnehmung von Staat, Politik und Gesellschaft in Deutschland wurde in der Studie auch im Hinblick auf Wertschätzung und faire Behandlung eingeschätzt, die solche Menschen, die so sind wie die Befragten selbst, in ihrem jeweiligen Alltag erfahren. Hier zeigt sich erneut, dass politische Akteure mit Abstand am schlechtesten abschneiden. Insgesamt 62,1% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Menschen wie sie selbst „von den Politikern nicht ernst genommen“ würden. Jede*r Fünfte stimmt dieser Aussage sogar völlig zu. Eine unfaire Behandlung durch die Polizei und eine Geringschätzung durch andere Personen nehmen hingegen jeweils weniger als 30% der Befragten wahr.

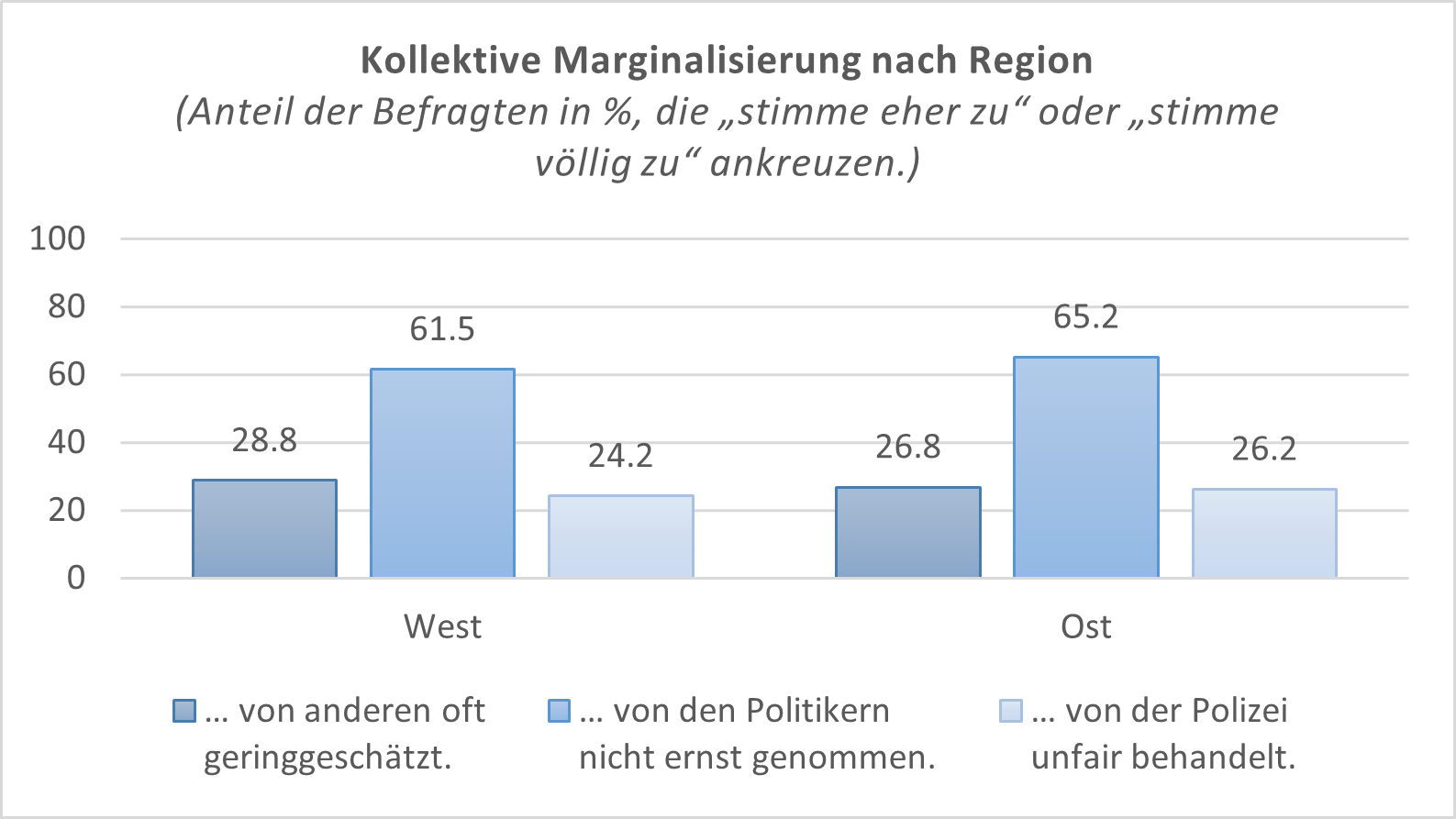

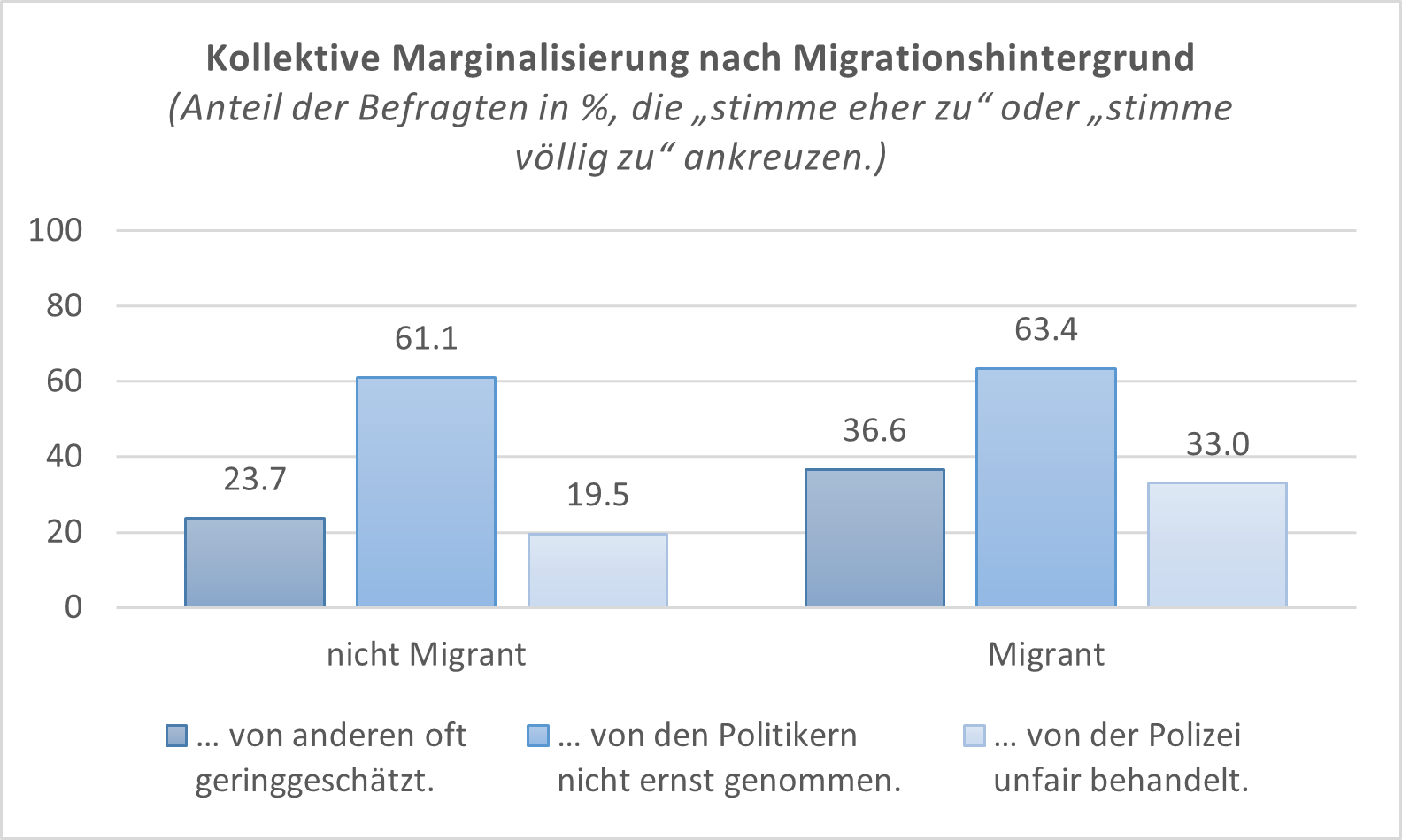

Das Ausmaß der Verbreitung einer solchen Wahrnehmung von Ungleichbehandlung und Ausgrenzung, die als kollektive Marginalisierung bezeichnet wird, ist stark abhängig davon, welcher Gruppe sich die Befragten selbst zuordnen, was sie also unter der Formulierung „Menschen wie ich…“ verstehen.

Im Ost-West-Vergleich zeigen sich diesbezüglich keine erheblichen Differenzen. Von Politikern nicht ernst genommen zu werden ist in beiden Regionen mit 61,5% bzw. 65,2% der am weitesten verbreitete Marginalisierungsgrund, während eine Geringschätzung durch „andere“ und eine unfaire Behandlung durch die Polizei weniger als halb so oft angegeben werden.

Bei einer vergleichenden Betrachtung junger Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund findet sich die Wahrnehmung einer Geringschätzung durch Politiker ähnlich häufig. In Bezug auf gesellschaftliche und polizeiliche Akteure zeigen sich aber Unterschiede: Personen mit Migrationshintergrund fühlen sich deutlich häufiger von anderen geringgeschätzt (36,6% vs. 23,7%) und von der Polizei unfair behandelt (33% vs. 19,5%) als Personen ohne Migrationshintergrund.

Erleben von Intoleranz und Diskriminierung

Im Hinblick auf die Verbreitung von Intoleranz und Diskriminierung wurden die Teilnehmer*innen unter anderem dazu befragt, wie oft sie in ihrem persönlichen Lebensumfeld selbst miterlebt haben, dass Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft beleidigt oder angegriffen wurden. Fast 80% berichten von solchen Beobachtungen. „Manchmal“ oder „oft“ haben 42,2% dies beobachtet. Insoweit erweist sich die Konfrontation mit Vorurteilen und Formen von Hass und Intoleranz in der Lebenswelt junger Menschen als allgegenwärtig.

Etwas Ähnliches gilt für Hinweise auf antisemitische Ausdrucksformen. So erklären 71,9%, in ihrem persönlichen Lebensumfeld in den letzten 12 Monaten antisemitische Graffiti oder Parolen gesehen zu haben. „Manchmal“ oder „oft“ haben dies 36,5% der Befragten registriert.

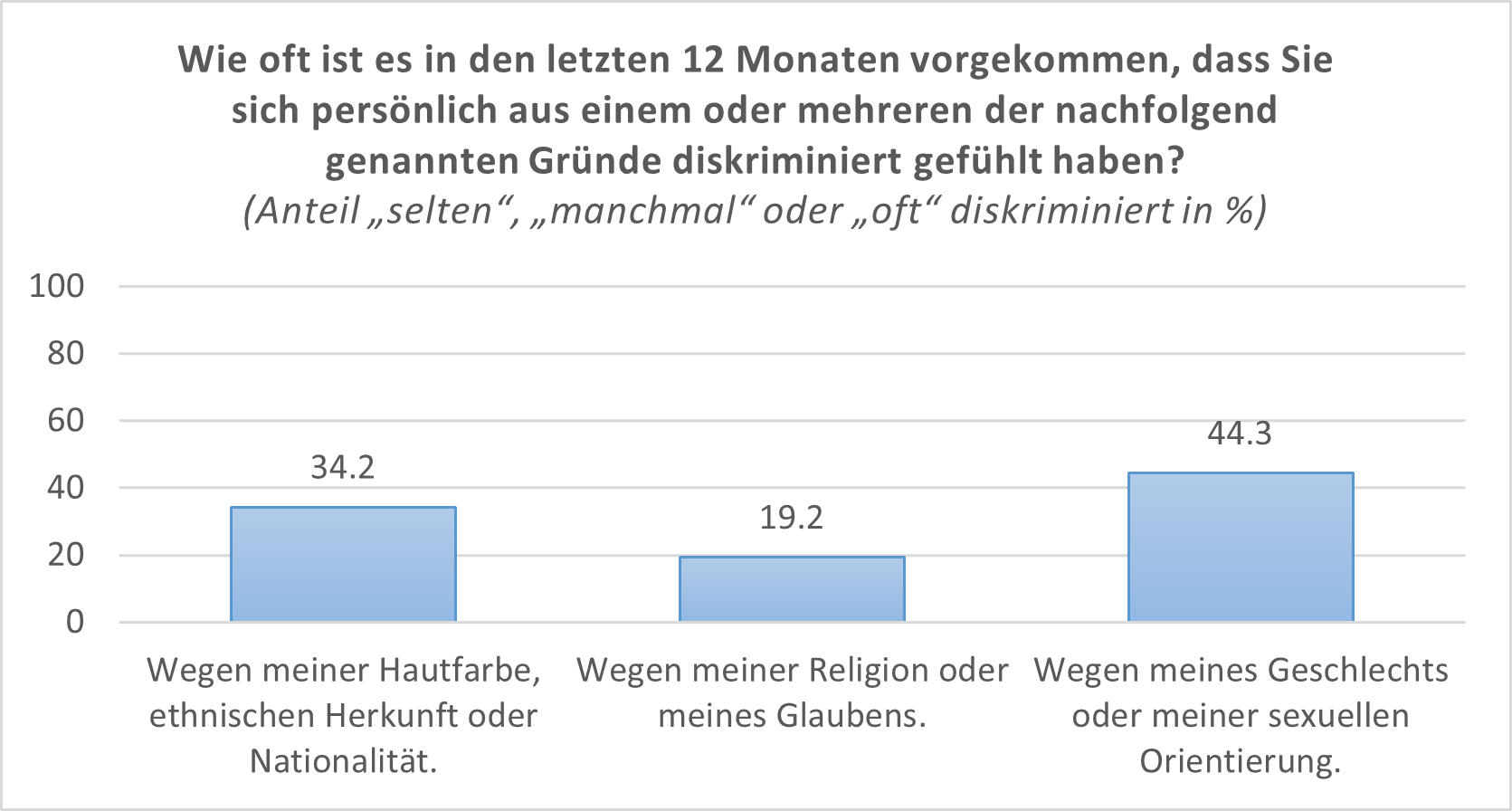

Abseits dieser Beobachtungen von Intoleranz oder vorurteilsbehafteter Formen von Kriminalität konnten die Befragten auch angeben, inwieweit sie selbst im Verlauf der letzten 12 Monate Adressaten von Vorurteilen oder Benachteiligungen waren. Gefragt wurde hier danach, wie oft sie sie sich wegen ihrer Ethnie/Nationalität/Hautfarbe, wegen ihrer Religion/ihres Glauben sowie wegen ihres Geschlechts/ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert gefühlt haben.

Am häufigsten wurden Erlebnisse der Diskriminierung wegen des Geschlechts bzw. der sexuellen Orientierung berichtet (44,3%). Wegen Hautfarbe/Ethnie/Nationalität erlebten 34,2% mindestens „selten“ eine solche Form der Ausgrenzung und 19,2% berichten, sie seien wegen ihrer Religion oder ihres Glaubens diskriminiert worden.

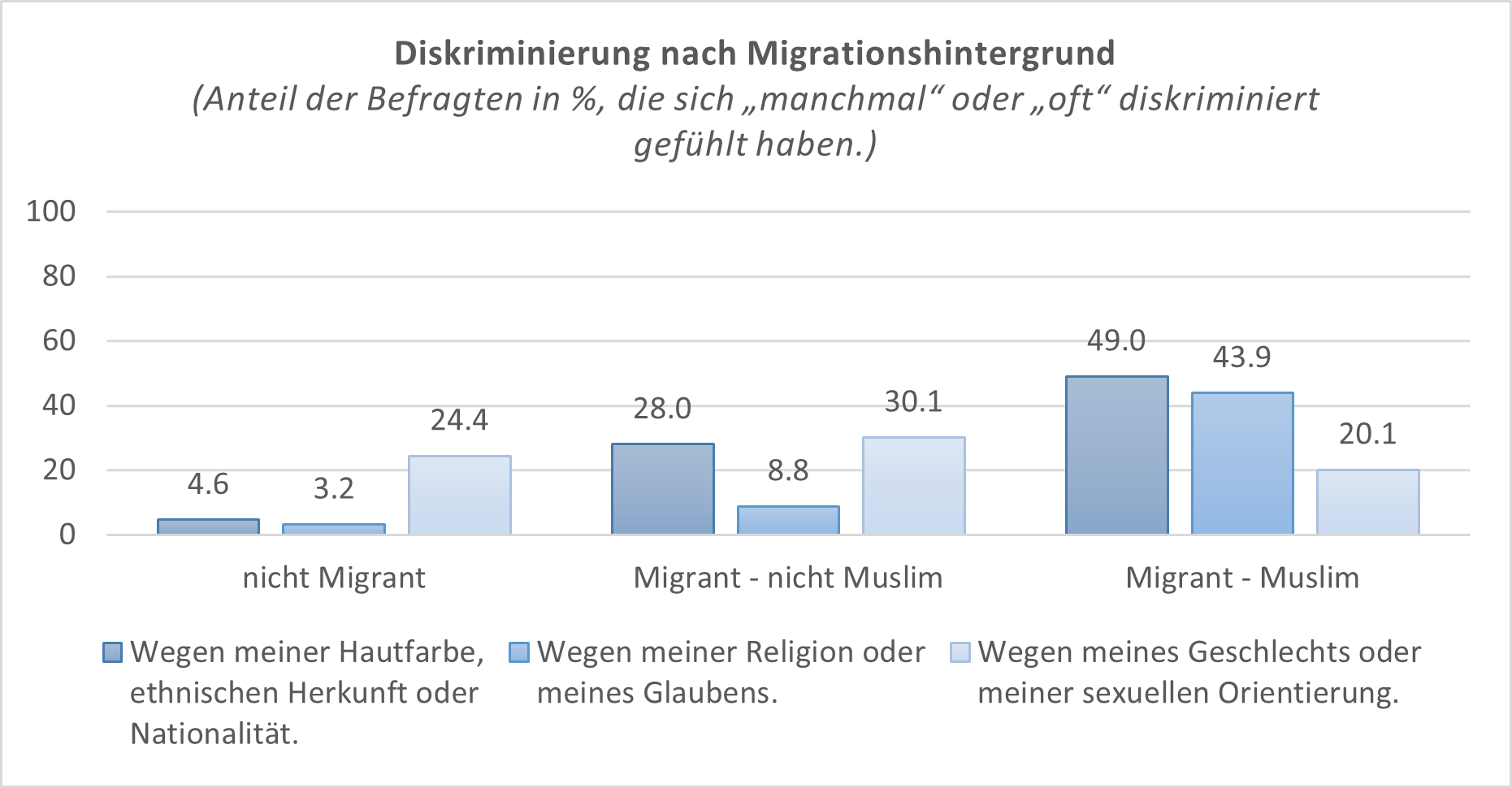

Diskriminierungserlebnisse mit Blick auf geschlechtsbezogene Vorurteile bzw. Benachteiligungserfahrungen unterscheiden sich dabei nicht zwischen jungen Migrant*innen und Personen ohne Migrationshintergrund. Migrant*innen, die keiner muslimischen Religion angehören, fühlen sich jedoch etwas häufiger aus diesem Grund diskriminiert als Muslim*innen (30,1% vs. 20,1%).

Deutlicher sind hingegen die Unterschiede mit Blick auf die Diskriminierungsgründe Ethnie/Hautfarbe/Nationalität und Religion/Glaube: Junge Menschen mit Migrationshintergrund erleben häufiger Diskriminierungen wegen ihrer Religion/ihres Glaubens, wobei dies weit überwiegend Personen mit muslimischer Religionszugehörigkeit betrifft. Von diesen geben 43,9% an, wegen ihrer Religion im letzten Jahr diskriminiert worden zu sein.

Noch häufiger wird jedoch in dieser Gruppe von einer Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, Herkunft oder Nationalität berichtet (49%). Bei Migrant*innen, die nicht dem Islam angehören, liegt der Anteil derer, die dies in den letzten 12 Monaten erlebt haben, bei 28%. Bei Personen, die nicht Muslim*innen sind und keinen Migrationshintergrund aufweisen, sind diese beiden Diskriminierungsgründe nur für eine kleine Minderheit relevant.

Einstellungen zu Gleichheitsrechten: Verbreitung von (in-)toleranten Haltungen

Neben subjektiven Diskriminierungserfahrungen wurden die Befragten auch gebeten anzugeben, wie sie selbst zu Formen der Intoleranz, hier erfasst über Aussagen zu Gleichheitsrechten, eingestellt sind.

Die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen spricht sich für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, von verschiedenen Religionen, von Ausländern sowie von Personen mit verschiedenen Hautfarben aus. Die höchste Zustimmungsrate findet sich mit 96,1% für die Aussage „Menschen sollten nicht aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligt werden“. 92,1% stimmen hier „völlig“ zu. Die Gesamtzustimmung zur Gleichbehandlung von Ausländern bei der Wohnungssuche ist im direkten Vergleich der vier Aussagen am geringsten. Knapp unter 70% stimmen hier völlig zu. Die Gesamtzustimmung liegt mit 89,3% dennoch auf einem sehr hohen Niveau.

Insgesamt zeigen diese ersten Ergebnisse aus der Studie JuMiD 2022, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland sich der Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in ihrem gesellschaftlichen Umfeld sehr bewusst sind. Sie sprechen sich in sehr hohem Maße für die Gleichbehandlung aller Teilgruppen der Gesellschaft aus. In Diskrepanz zu diesem Anspruch nehmen sie jedoch häufig Intoleranz und Diskriminierung in ihrem direkten Lebensumfeld wahr. Besonders hoch ausgeprägt sind die Erfahrungen mit Intoleranz bei Personen mit Migrationshintergrund sowie bei jungen Muslim*innen.

Abseits dessen hat die Mehrheit aller Befragten, unabhängig von ihren Zugehörigkeiten zu bestimmten Teilgruppen, das Gefühl, von Politikern nicht ernst genommen zu werden. Entsprechend skeptisch fällt bei ihnen auch die Beurteilung politischer Akteure in Bezug auf Vertrauen und Kompetenz aus.

Hervorzuheben ist in angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen, dass junge Menschen ein hohes Maß an Verunsicherung und Sorge ausdrücken. Dies bezieht sich nicht allein auf den Ukraine-Krieg und seine möglichen Folgen, sondern vor allem auch auf die Verunsicherung angesichts des Klimawandels. Der subjektiv erlebte Handlungsdruck ist in diesem Zusammenhang sehr hoch während die Kompetenzen der Entscheidungsträger sehr kritisch gesehen werden. Gleichzeitig findet sich eine hoch ausgeprägte Motivation der jungen Menschen, selbst etwas dazu beizutragen, diese Situation zu verändern.

Dieser subjektiv erlebte Handlungsdruck und die deutlich artikulierten Aktions- und Handlungspotenziale sollten, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der hier aufgezeigten Meinungen, Ansichten, Erlebnisse und Probleme junger Menschendes sowie mit Blick auf deren recht geringes Vertrauen in staatliche Institutionen, sehr ernst genommen und auch in der Praxis aufgegriffen werden.

|

Dieser kurze Bericht sollte einen ersten Einblick in Fragestellungen und ausgewählte Befunde unserer Untersuchung „Junge Menschen in Deutschland 2022“ geben. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, uns bei allen Befragten ganz herzlich für ihre Zeit zu bedanken.

Weitere umfangreiche Ergebnisse zu den unterschiedlichen Themen der Befragung junger Menschen in Deutschland sind in einem Forschungsbericht zusammengestellt, der online für Sie kostenlos zur Verfügung steht. Es handelt sich um den MOTRA Forschungsbericht No. 10, den Sie hier herunterladen können. Für Rückfragen kontaktieren Sie gerne unser Team an der Universität Hamburg über |